綜上所述,自2011年底液晶面板行業在4K和新切割尺寸線方面的動作,主要得益于面板行業的技術升級:包括低溫多晶硅、金屬氧化物TFT技術的成熟,以及高玻璃基板利用率下成品率控制技術的進一步發展。這些新技術對未來面板和彩電市場的影響,不應僅僅被認為是現在這些新的產品而已。

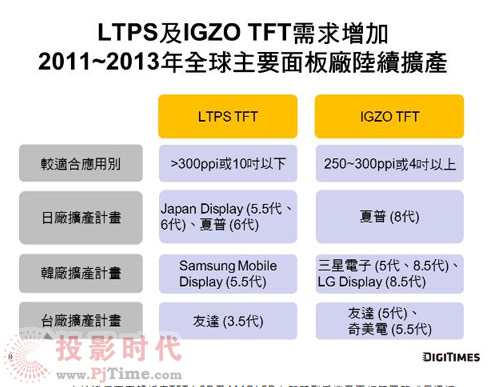

被用作大尺寸液晶面板的嶄新TFT技術的通性在于更高的電子遷移率。這會使得TFT結構自身的效率大大提升:包括占據的玻璃基板面積的減少,以及更低的驅動能耗——前者意味著,同等亮度下,更高的開口率可以采用更低亮度和功耗的背光源;或者同等背光源下更高的畫面亮度;或者同等亮度下,更高的像素密度產品的出現。后者則直接意味著面板自身能耗的降低。如果將高電子遷移率的特性全部用在“節能”這一環節上,新型TFT技術可以看成是液晶在降低自身能耗上的進步。

此外,低溫多晶硅技術LTPS(Low Temperature Poly-silicon)還允許將驅動IC線路直接制作于面板上,可以減少組件的對外接點,增加可靠度、維護更簡單、縮短組裝制程時間及降低EMI特性,進而減少應用系統設計時程及擴大設計自由度。這會直接降低整個液晶屏幕的成本和功耗,減少后段工序工藝,達成更高的產業效率。由于低溫多晶硅的以上特點,這種技術的產品還特別適合制作觸摸屏幕的液晶顯示產品,并降低觸摸屏的成本。目前,很多企業在探討低溫多晶硅大型化的發展技術,國內的華星光電已經在深圳嘗試建設6代低溫多晶硅TFT生產線。

與新興TFT工藝對液晶面板產業的影響主要體現在“技術層面”不同,雖然新興的切割尺寸也是建立在相應技術進步之上的,但是其主要影響卻體現在競爭格局方面。

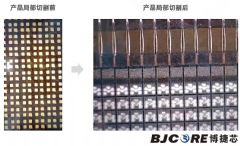

采用新型切割尺寸的根源在于,面板企業希望提升玻璃基板的利用效率到95%左右。這完全不同于傳統切割過程中部分產品尺寸線玻璃基板利用率只有60%-80%的狀況。原材料的高利用率的經濟效益自然顯而易見。問題在于每家面板企業擁有的面板生產線的世代格局,或者玻璃基板尺寸分布并不相同。這也就導致每家面板企業傾向切割的尺寸會有區別。尤其是在面板切割尺寸線不斷豐富的背景下,在最優成本下能夠提供全面的尺寸線覆蓋的企業幾乎沒有。這就決定了,彩電企業必須采用多家面板廠商的面板才能實現完善的尺寸線覆蓋。

不同面板企業的經濟切割尺寸不同,會導致大家的競爭略有差異。這回改變原來形成的整機與面板企業的供應鏈結構,同時也會降低面板業的競爭烈度,有利于面板產業的進一步盈利。

追求最高玻璃基板利用率的行為,和相應技術的成熟,也使得面板以往高世代線有線切割大尺寸,低世代線切割小尺寸的格局發生變化。例如夏普利用8代線切割IPAD面板的嘗試,就是的高世代線進入小尺寸面板市場。臺灣企業則利用五代線、甚至更低的世代線切割三四十英寸以上的產品,進入大型面板領域。這種混雜競爭的格局也會對面板企業的未來發展產生很大影響:其一,高世代線切割小尺寸必須具有穩定的大客戶,因為高世代線面板玻璃尺寸巨大,切割小尺寸產能非常高,這雖然考研客戶組織能力,但是有利于形成更緊密的終端與上游的合作關系;其二,低世代線切割中型面板產能比較低,容易遭遇大客戶采購供應力不足的瓶頸,但是卻擁有產能低、調頭也靈活的經營優勢。

而對于最終的彩電和顯示器市場,無論是新型TFT技術、節能表現、還是4K或者新尺寸線的產品,都意味著彩電企業可以享受兩種技術紅利:第一是,更多的新產品處于導入期,可以賣出高價;第二是市場格局更為混亂,更容易在消費市場獲取利潤。

但是,更多的終端產品類型對彩電和顯示器企業也有不利的方面:更多的終端類型也意味著更復雜的上游采購和合作結構,更考驗企業的供應鏈管理;更多的終端類型意味著每一種產品的銷量的降低,企業需要開發、組織生產和銷售更多的產品,產品線結構復雜化增加管理成本和市場風險。

新型面板單元的出現,對于彩電企業利弊都有的特點也會表現在對終端消費者的影響上:選擇更多樣化、選擇難度的增加總是同時出現,這使得選擇到最適合的產品,需要消費者更為精明、并花費更多的經歷,來考察市場。

在2010年以來,全球液晶面板產業大疲軟的背景下,去年年底到現在,新型液晶面板單元的推出,可以看成是面板企業自救的一種表現。而如果從面向未來的角度分析,新型面板單元主要得益于新型TFT技術和更成熟的成品率控制技術的應用,這些都應被看成是為OLED時代在做準備:這些新型TFT技術室OLED必須的技術積累,OLED制備過程也更考驗企業的成品率控制能力。綜上所述,液晶市場新產品的問世,本質依然是液晶行業科學演進的自然結果,是面板產業和相關從業企業不斷探索和進步的體現。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime