7月 31日,美國公布新一輪關稅戰的 “對等關稅”稅率,區間為 10%至 41%,其中我國臺灣地區被定為 20%。這一調整將顯著重塑全球液晶面板行業的供應格局 ——畢竟,4.2關稅措施后,臺灣地區相對我國大陸,在液晶面板對美出口中曾 “占盡優勢”。

美國新一輪關稅戰,對臺面板業沖擊顯著

我國臺灣地區面板企業友達董事長彭雙浪 7月 31日坦言,受新臺幣升值、關稅政策不明朗等因素影響,客戶端本季備貨態度保守,品牌廠嚴控庫存以應對不確定性,下半年旺季效應恐不及往年,友達因此預估本季各類面板產品出貨量均較上季下滑。臺灣地區另一面板巨頭群創也表示,受關稅議題發酵及部分客戶提前拉貨影響,下半年面板需求將轉趨保守。

具體數據顯示,群創預計三季度非顯示器領域及商用顯示器出貨量均季減約 3%,消費性顯示器則估季減約 5%;友達更下修了今年資本支出目標,從原計劃的 300億元(新臺幣)內降至不超過 280億元,降幅約 7%。

反觀上半年,友達和群創卻是 “關稅戰”的直接受益者:據 RUNTO統計,全球大尺寸液晶電視面板出貨量達 120.5M片,同比增長 1.8%;出貨面積 88.8M平方米,同比增長 1.9%。其中,群創上半年出貨量約 1780萬片,同比增長 5.6%,排名升至第三位;友達表現尤為突出,上半年出貨量約 920萬片,同環比分別增長 18.6%和 6.4%,同比增幅居全行業首位,市占率達 7.6%,較去年同期提升 1.1個百分點。

上半年我國臺灣地區面板業者成長性遠超行業平均水平,核心得益于兩點:一是精準卡位車載顯示、高端 IT面板、大尺寸電視面板等細分高端場景;二是作為全球液晶面板僅有的兩大供給經濟體,我國大陸與我國臺灣地區在 4.2美國關稅戰后待遇分化 ——美國給予臺灣等地區 90天 10%稅率豁免,客觀上增強了其面板產品的競爭力。

然而,隨著 8月美國新一輪關稅戰正式啟動,臺灣面板業的競爭優勢將遭遇多重沖擊:其一,與我國大陸相比,對美關稅優勢大幅收窄;其二,此前關稅豁免期內,客戶通過加大備貨提前透支了下半年需求;其三,美國關稅戰持續壓制其國內的內需,導致下半年市場采購熱情降溫;其四,關稅戰擾亂全球供應鏈,短期內對全球經濟增長、消費潛力釋放產生負面拖累,直接抑制顯示面板需求。

臺島內有分析認為,最悲觀的情景是 20%對等關稅疊加臺幣對美元約 12%的匯率損失,將使臺灣對美出口成本驟增 32%。

正因如此,作為上半年表現最亮眼的兩大面板廠,群創和友達紛紛下調三季度預期,并對下半年經營走勢持負面判斷。

關稅戰必然重塑全球面板顯示格局

美國關稅戰在 8月的陡然升級,對全球經濟預期形成顯著沖擊。對此,需澄清兩個認知誤區:一是認為美國關稅戰是短期行為 ——這忽略了特朗普政府 4年任期的時間跨度,以及美國恢復制造業的戰略愿景和統治階層愿為此付出代價的共識;二是認為美國會對盟友 “手下留情”——這忽略了美國關稅戰是基于經濟競爭而非意識形態的邏輯本質,也忽略了美國新一輪對外收割中,盟友 “更易收割且體量足夠(用網友的話說,美國盟友才是膘肥體不壯并缺鈣的最好靶子)”的現實。

整體而言,美國關稅戰具有 “長期性、對各國和地區的平等性及不可逆性”,其核心邏輯是基于全球經濟利益的考量(尤其是短期平衡貿易逆差、針對美國主要工業部門的競品對手打擊等需求)。這決定了其對全球供應鏈(包括液晶顯示產業)的影響將是長期且戰略性的。

液晶面板產業的自身特性,也強化了關稅戰的深層影響:一方面,它是典型的技術密集型、資本密集型、產能密集型行業,頭部企業資產規模多為千億級甚至數千億級;另一方面,作為成熟產業,它對規模效應、產業鏈成本控制、上下游協同的依賴性極強,制造成本在競爭力構成中的占比遠高于一般科技產業。

這些特性使得我國大陸液晶面板產業鏈 “被動搬遷難度極大”“域外新建競爭產線難以形成成本優勢”。同時,美國新一輪關稅戰 “欺軟怕硬”的特征,也將助力我國大陸液晶面板業在對美競爭中,逐步構建相對臺灣地區更有利的地位。

從全球競爭格局看,臺灣地區在世代線先進性、技術創新強度、產能規模效應等方面已顯落后。若不能在美日韓歐所謂 “友好市場”中獲得非市場性與非經濟性競爭優勢,其與我國大陸企業的全球競爭將愈發艱難。

“美國關稅霸凌很可能成為打破兩岸液晶面板產業既有微弱平衡的關鍵變量!”行業人士指出,國內外顯示產業既要聚焦科技創新的制高點,也要正視全球產業鏈在自由市場貿易邏輯面臨重構的背景下的 “非行業性重大沖擊”,從而在風險中尋機遇,實現進一步做大做強。

動蕩和混亂時代,做大做強自己是關鍵

“曾有觀點認為臺灣液晶面板業的最大優勢是可以‘赴美國建廠’,但富士康美國 10代線項目的遇挫,似乎已讓這條路走到盡頭。”一位業內人士直言,短期看全球液晶面板的競爭核心仍在兩岸之間,美國、印度的建廠計劃未必具備經濟性。根本原因在于,在 “顯示技術加速迭代”的背景下,投資液晶面板新線并非 “技術趨勢層面”的最優選擇。

事實上,液晶面板行業的玩家正持續減少,巨頭重組成為主流趨勢。例如,上半年京東方入股彩虹光電、華星光電完成對 LGD廣州基地的并購;此前專注中小尺寸的深天馬,借助廈門 8.6代線推出 50 +英寸大屏產品拓展市場;京東方、華星光電則通過優化既有產線效率、挖潛增效,儲備低成本擴張的產能,以應對大尺寸電視和商顯需求的快速增長。

與此同時,我國大陸針對液晶等半導體顯示需求的玻璃基板自主化項目加速投產,正逐步打破美日企業的供應鏈壟斷。可以說,過去 5年,全球液晶顯示及上游產業鏈中,唯一呈現明顯擴張態勢的地區只有我國大陸 ——這一趨勢充分證明,我國大陸面板企業的領先優勢已通過全球市場的檢驗。

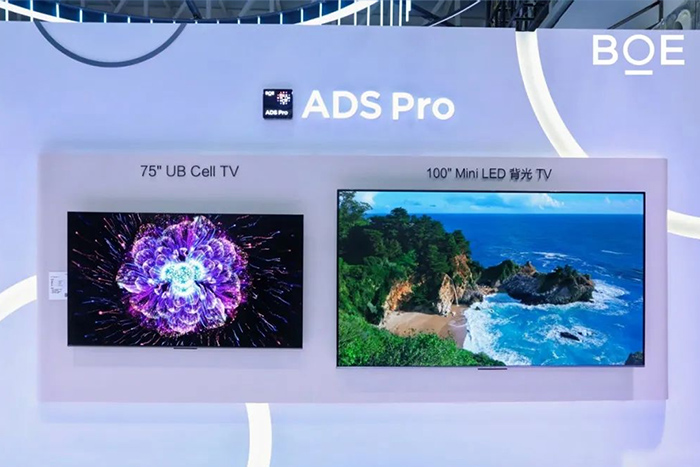

除規模優勢外,我國相關企業的創新投入也持續加碼。例如,惠科股份 2022-2024年研發費用率分別為 5.27%、3.69%、3.5%;同期京東方超過 6%,深天馬更接近 10%。在 8.6代 IT OLED產線中,已開工的三條中,有兩條來自我國大陸;印刷 OLED項目全球僅 TCL華星實現量產;Micro LED領域,TCL華星、維信諾、惠科、京東方均有重兵布局,不斷推出世界首發產品。

“規模優勢與前沿高地,是顯示面板企業在全球經濟因美國貿易邏輯重構而陷入混亂時,保持競爭力的兩大支柱。”以此為基礎,將全球供應鏈的重塑浪潮,試做新一輪周期的催化劑,通過長期的產業實力較量、進一步的全產業鏈布局、持續的技術創新與規模效應、全面的全球市場,細分地區市場拓展,我國大陸面板產業不僅能抵御關稅戰的沖擊,更將在全球顯示格局中占據愈發核心的地位。

WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime