近期,迪奧因數據泄露被查處、SK電訊收到千億韓元罰單、日產汽車遭勒索攻擊……一系列安全事件頻頻發生,讓數據安全再成焦點。步入2025年,數據安全已不只是滿足自主創新需求,更關乎企業生存與長續發展。

客戶信息、交易記錄、研發資料——數據不僅是企業的核心資產,更是驅動業務創新的基石。數據安全也早已不是“可選項”,而是一道“必答題”。一旦失守,企業損失的不僅是巨額資金,更是客戶信任和市場競爭力。

但現實是,盡管很多企業部署了大量網絡安全設備,卻仍在數據安全上頻頻“翻車”。問題究竟出在哪里?該如何系統性地構建真正有效的數據安全體系?

數據安全之困:

為什么建設多年,依然難以落地?

“投入不小,系統也上了不少,但數據在哪、風險在哪,依然心里沒底。”——這可能是很多企業安全負責人的共同困惑。從API監測、防泄密系統,到全生命周期防護,該做的好像都做了,卻始終陷在“建而不用、用而不靈”的循環中。

整體來看,企業在推進數據安全建設時普遍面臨著以下難題:

“家底”摸不清:數據分布動態多變、類型復雜,傳統手段難以實時掌握全局狀況,導致保護無的放矢;

管控難落實:策略配置依賴人工經驗,嚴了怕影響業務,寬了又存在隱患,缺乏數據驅動的精細管控;

效果難持續:很多建設仍停留在紙面規范或短期整改,嚴重依賴人力堆砌,缺乏長效運營,反復投入卻難以見效。

困局背后:

傳統技術難以應對數據流動帶來的挑戰

究其根源,數據安全建設的困境,在于傳統技術手段與建設思路已難以應對大規模、高復雜度的數據流動環境:

數據“看不清、看不全”:業務發展催生海量數據交互,傳統技術難以實現動靜態數據的全局可視與實時分類;

管控“落地難、堅持難”:缺乏數據識別基礎,管控策略往往簡單粗放,易受業務阻力影響;

效果“難衡量、難持續”:原有建設重規范制定輕運營,監測誤報高、與業務脫節,缺乏可延續的落地機制。

基于眾多用戶側實踐,我們認識到,數據安全要真正落地,必須轉變思路:從以“自主創新驅動”轉向以“運營驅動”,從“重管控”轉向“先看清再治理”。

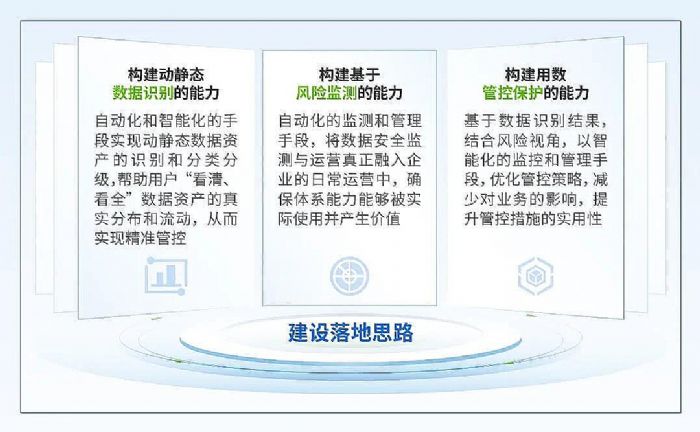

一個有效的數據安全體系應具備三大核心能力:

數據識別:自動發現、分類分級,真正摸清家底;

風險監測:精準發現、智能研判,實現風險可運營;

管控保護:輕量化、場景化落實管控,最小化業務影響。

為了將這些能力有效落地,深信服基于大模型技術提出“以監促管 實用高效”的建設理念:

以監促管:優先構建數據識別與風險監測能力,變被動防御為主動管理,讓管控有的放矢。

實用高效:通過AI賦能降低對人工的依賴,減少對業務的影響,提升運營效率與響應速度。

構建“以監促管 實用高效”的數據安全方案

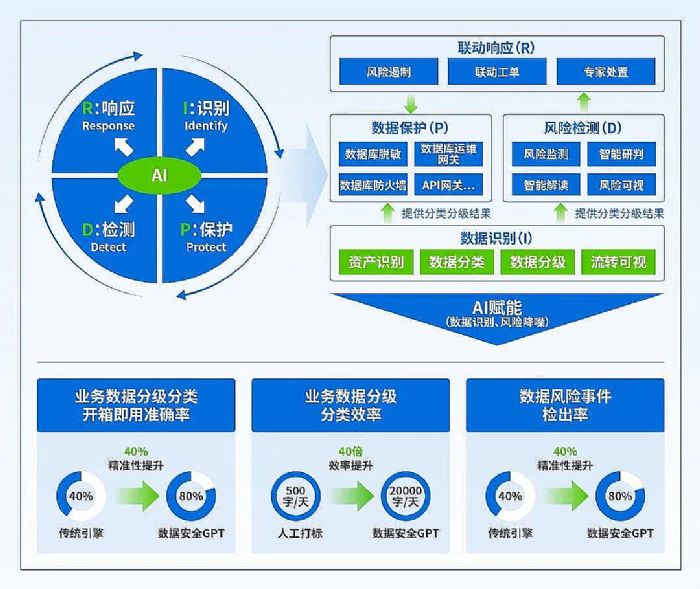

AI 正在改變游戲規則,大模型技術的成熟,為打破數據安全建設的困局提供了全新可能:

深信服數據安全平臺DSP:

基于安全GPT大模型技術構建,顛覆性提升動靜態數據識別、分類分級以及用數風險檢出率和準確率效果,幫助用戶真實判斷數據安全管控優先級、降低風險事件對數據的影響和損失,讓運營體系實現真正閉環,切實保護用戶數據資產。

深信服通過AI技術打破“雙重困境”,交出“以監促管 實用高效”的可落地數據安全建設答卷。

深信服數據安全平臺DSP

智能數據識別:常態化洞見數據資產,助力數據挖掘

基于大模型技術,通過標準單節點GPU算力,每天可實現遠超 2W 字段的數據識別和分類分級效果,相較人工 500 字段/天提效 40 倍以上,并且通過創新技術可在無行業數據訓練情況下實現強泛化能力,實現開箱即用準確率 80% 以上。

某股份制銀行實踐證明,大模型技術將數據資產測繪管控的誤操作率降低了 7 -8 倍,僅需 6-8 小時即可完成原本 18-20 人/天的數據標注任務。

精準風險監測:數據安全管理職責能落地,事件易閉環

在風險監測方面,大模型技術能有效解決傳統風險檢測技術誤報高、漏報多、難定性的問題,提升風險事件告警準確率。通過大模型的關聯分析、推理舉證能力,風險監測及研判技術,基于寬進嚴出的思路,提升風險事件告警準確率達 80% 以上,遠超傳統平臺 10%-40% 的準確率。

如某制造業企業利用大模型技術實施風險監測后,告警事件數量大幅減少,準確率從 5-10% 提升至 82%,且風險事件可解讀性大幅提升。

數據流轉可視:看清敏感數據真實動向,優化安全投資策略

基于流量身份化技術,能夠將使用數據的過程關聯到用戶身份上,實現用戶到業務到數據資產的過程可視,并實現基于數據類型維度的分布可視和過程可視。

如某一位員工通過哪些應用訪問到全局經營數據、用數人數是否出現異常激增、是否有用數行為離群情況出現、共享接口中是否涉及重要數據類型等。

AI時代,企業如何務實推進數據安全建設?

從框架搭建、體系建設、技術路線選擇到ROI價值體現,讓數據安全建設告別“難落地、不實用”,這里有一份體系化的數據安全建設路線指南:

1、定框架:建立企業數據安全業務框架

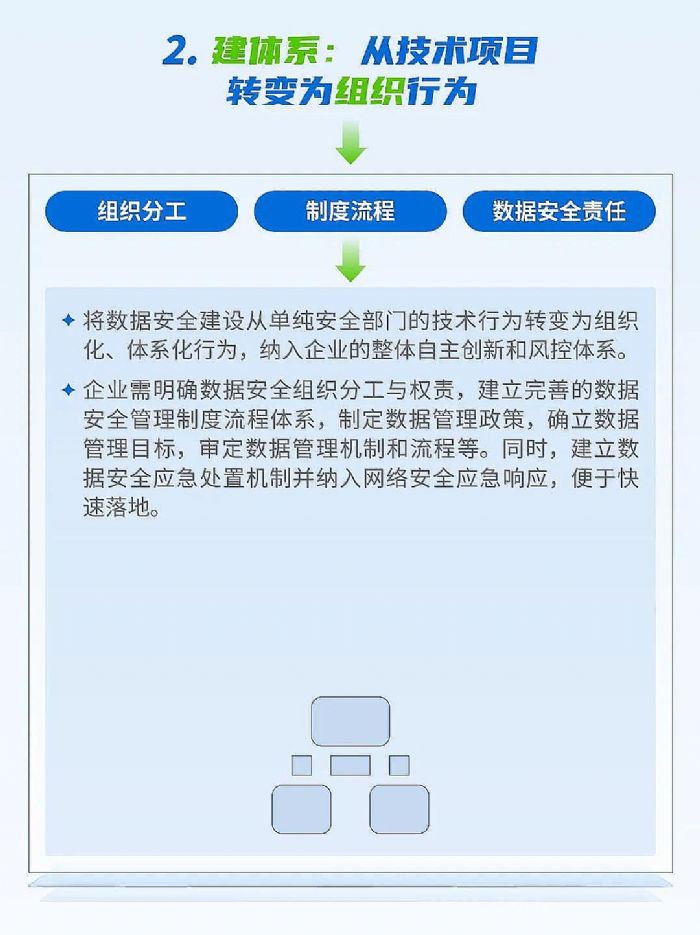

2、建體系:從技術項目轉變為組織行為

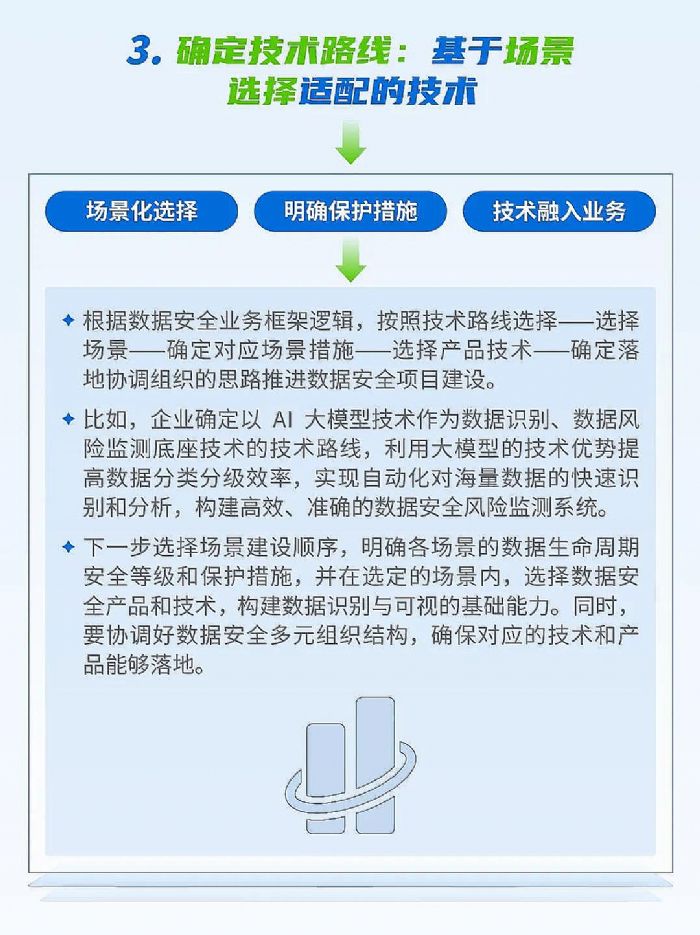

3、確定技術路線:基于場景選擇適配的技術

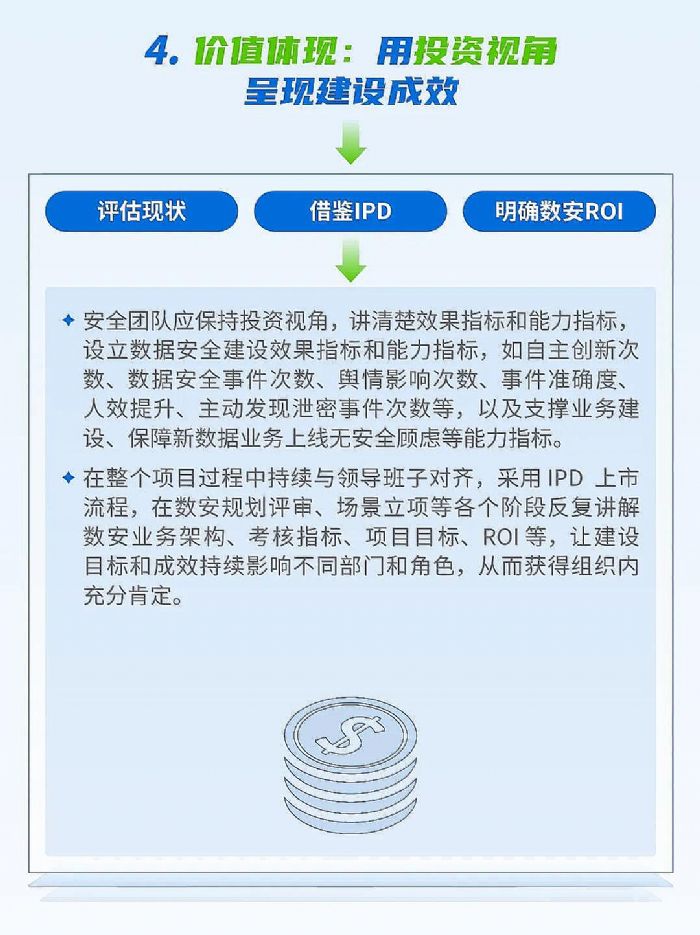

4、價值體現:用投資視角呈現建設成效

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime