2015年春季彩電新品的核心熱點(diǎn)是什么呢?掌握有彩電行業(yè)更多話(huà)語(yǔ)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)巨頭,有意回避了智能、生態(tài)這樣的“互聯(lián)網(wǎng)概念”,而是更為突出“量子點(diǎn)、超薄”等為核心的“研發(fā)與制造”階段形成的畫(huà)質(zhì)優(yōu)勢(shì)。

小米電視已經(jīng)不是最低價(jià)的代名詞,相對(duì)于性?xún)r(jià)比,現(xiàn)在更強(qiáng)調(diào)“十代線”的品質(zhì)

這就形成了互聯(lián)網(wǎng)彩電品牌的“性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)”與傳統(tǒng)彩電企業(yè)的“畫(huà)質(zhì)優(yōu)勢(shì)”為價(jià)值差異點(diǎn)的另一重市場(chǎng)割裂。導(dǎo)致這種局面出現(xiàn)的原因非常復(fù)雜:

第一, 傳統(tǒng)彩電企業(yè)一直在思考自己和互聯(lián)網(wǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)的比較優(yōu)勢(shì)何在?這個(gè)優(yōu)勢(shì)不容易找到,但是劣勢(shì)卻很明顯:樂(lè)視和小米核心“粉絲文化”。這一點(diǎn)上,傳統(tǒng)彩電企業(yè)很難短期超越、甚至做到相當(dāng)也不容易。——這也是酷開(kāi)產(chǎn)品線更豐富、實(shí)際價(jià)格更低,但是卻銷(xiāo)量上干不過(guò)樂(lè)視的根源所在。

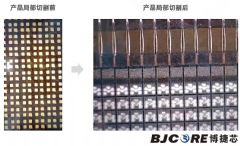

傳統(tǒng)彩電企業(yè)前期以子品牌的更低成本、更高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)的策略來(lái)抗衡互聯(lián)網(wǎng)品牌,并未占到便宜。那么,未來(lái)的策略就只能轉(zhuǎn)向事情的反面:低價(jià)位不行,高價(jià)位產(chǎn)品就必須能挑起大梁。所以,創(chuàng)維2015年春季旗艦展開(kāi)了網(wǎng)絡(luò)預(yù)售。這些高端產(chǎn)品的品性差異何在呢?自然就是量子點(diǎn)、超薄這些因素,就是傳統(tǒng)彩電企業(yè)在畫(huà)質(zhì)技術(shù)上的深厚積累。

也就是說(shuō),傳統(tǒng)彩電企業(yè)的新選擇是:讓市場(chǎng)輿論競(jìng)爭(zhēng)從性?xún)r(jià)比轉(zhuǎn)向畫(huà)質(zhì)。傳統(tǒng)彩電品牌互聯(lián)網(wǎng)文化和粉絲形象的基石,要立足于以畫(huà)質(zhì)為中心的研發(fā)、制造和性能優(yōu)勢(shì)之上,而非小米等的傳統(tǒng)的價(jià)格為中心的價(jià)值優(yōu)勢(shì)。

第二, 彩電產(chǎn)業(yè)整體遭遇了“利潤(rùn)”瓶頸。2015年第一季度,三星和LG作為全球第一第二位的巨頭,彩電板塊效益不佳,不及其上游面板業(yè)務(wù)的十分之一——類(lèi)似情況也適用于TCL和其旗下的華星光電的價(jià)值格局。事實(shí)上,縱觀過(guò)去30年國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)的價(jià)值發(fā)展,可以看到一條非常明顯的利潤(rùn)率持續(xù)下降的曲線:從最早的30%下降到目前的3%。

2015年春季,小米電視2豐富了產(chǎn)品型號(hào),推出了40和55英寸兩個(gè)新尺寸產(chǎn)品。有意思的是,與小米電視2首款產(chǎn)品49英寸4K電視,創(chuàng)造了同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)最低價(jià)不同,小米新增產(chǎn)品線卻較市場(chǎng)最低價(jià)同類(lèi)產(chǎn)品“溢價(jià)”10%。——這從側(cè)面說(shuō)明,小米彩電策略之中效益和利潤(rùn)指標(biāo)的分量已經(jīng)提升。

實(shí)際上,今日的互聯(lián)網(wǎng)電視、智能電視、液晶電視已經(jīng)達(dá)到歷史性的價(jià)格低點(diǎn):高配低價(jià)、等待市場(chǎng)成本降低自動(dòng)盈利的模式并不適用于這個(gè)空前成熟的市場(chǎng)。而在低價(jià)產(chǎn)品價(jià)格觸及空前低點(diǎn)的背景下,各種“漲價(jià)”就會(huì)自然而來(lái):包括,更大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)比例提升,帶來(lái)的實(shí)際單品均價(jià)的上漲;以及更多附加值和高端技術(shù),如量子點(diǎn)、超薄設(shè)計(jì)等帶來(lái)的產(chǎn)品溢價(jià);甚至小米的粉絲價(jià)值、樂(lè)視的內(nèi)容價(jià)值帶來(lái)的溢價(jià),都在成為“漲價(jià)手段”。

也就是說(shuō),選則“性?xún)r(jià)比道路上有所妥協(xié)”不是傳統(tǒng)彩電企業(yè)的專(zhuān)利,而是整個(gè)彩電市場(chǎng)的共識(shí)。在此基礎(chǔ)上,傳統(tǒng)彩電企業(yè)依賴(lài)研發(fā)和制造優(yōu)勢(shì),能夠更好的突出“畫(huà)質(zhì)”核心價(jià)值,暫時(shí)占據(jù)“溢價(jià)”營(yíng)銷(xiāo)的策略高點(diǎn)。

彩電業(yè)走過(guò)歷史性的價(jià)格低點(diǎn),同時(shí)社會(huì)消費(fèi)能力整體增強(qiáng),導(dǎo)致畫(huà)質(zhì)戰(zhàn)、品質(zhì)戰(zhàn),戰(zhàn)勝價(jià)格戰(zhàn)是彩電市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的必然路徑。這一規(guī)律決定了彩電的互聯(lián)網(wǎng)化不會(huì)是簡(jiǎn)單的性?xún)r(jià)比路線,而是性?xún)r(jià)比路線和品質(zhì)路線的疊加。這其中既有割裂和沖突,也有巨大的價(jià)值一致性。這也是傳統(tǒng)彩電企業(yè)主品牌為什么要走向互聯(lián)網(wǎng)化前臺(tái)的原因之一。

康佳平板電視

康佳平板電視 創(chuàng)維平板電視

創(chuàng)維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機(jī)版

WAP手機(jī)版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime