每年6月8日,是“世界海洋日”。提到海洋,大家肯定會聯想到波光粼粼的海水,觸感細軟的沙灘,各式各樣的魚群……但是,你真的了解海洋嗎?

海洋覆蓋地球近四分之三的面積,占地球全部水資源的97%。若以體積來衡量,海洋占據了生物在地球上所能發展空間的99%,且有超過30億人的生計都依賴于海洋和沿海的多種生物。

然而,每年世界上大部分的塑料制品都會被人們丟棄在自然環境中,最終流入海洋。根據聯合國的數據顯示,每年估計有至少800萬噸的塑料制品泄漏到海洋中,相當于每秒就有一卡車的塑料垃圾被倒入海洋。到2050年,可能每100只海鳥中就會有99只誤食塑料垃圾。

那我們總不可能像海鳥一樣誤食塑料吧!

其實在你我體內,早已存在著塑料的身影,它便是微塑料。微塑料一般是指顆粒直徑小于5毫米的塑料個體。

據相關研究表明,我們每周可能吃進約5克的微塑料,相當于一張信用卡。大家可以算算,我們一年得吃掉多少張信用卡?

我們攝入的微塑料,一部分源于極小的塑料成品(例如:服裝的纖維和化妝品中的微珠),另一部分則是塑料垃圾進入環境后,被外界因素分解產生的。

它們“光顧”我們身體的方式也多種多樣,最常見的方式就是通過食物鏈入侵。例如:微塑料容易被小魚誤食,隨著大魚吃小魚,微塑料就可以做到在食物鏈中層層傳遞,直到被我們人類端上餐桌。

除了餐桌上的魚,愛喝茶的朋友也不能幸免。日常生活中,那些含塑料纖維的茶包,在95攝氏度的熱水下,會釋放出數百億微塑料顆粒。除此之外,從近海到大洋,從赤道到極地,從海洋表層到大洋深處,海洋微塑料已經無處不在。

也許有人會認為微塑料對人體沒有太大影響,吃進去了還可以排出去。的確,大一些的微塑料有可能被排出,然而小一些的卻不行。

2020年7月30日,愛爾蘭科克大學的科學家就發現微塑料的危害遠超我們的想象。在迪氏鉤蝦體內,僅需四天時間,微塑料就會被分裂成只有我們頭發絲千分之一粗細的納米級塑料顆粒。

迪氏鉤蝦

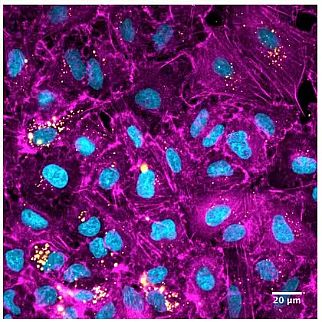

這些納米級微塑料質量雖小,表面積卻很大,所以吸附有害物的能力要比一般微塑料高出數萬倍之多。它會像小的海綿一樣吸附大量病菌以及其他一些已知的有害化學物質(比如:重金屬、殺蟲劑等)。緊接著,攜帶有害物的它們可能穿過組織膜,進入組織細胞,在細胞之間來去自如,暢通無阻,從而影響細胞的正常工作,大大降低生物的繁殖能力和免疫能力。

紫色是人肺上皮癌細胞;藍色是細胞核;黃色的是納米塑料

面對微塑料的危害,我們又該如何應對呢?

常用的處理方法包括:過濾、焚燒、使用臭氧氧化,使用強堿腐蝕等等。但是這些方法具有能耗高、成本高、副產品多和產生二次污染等局限性。所以,許多科學家都在嘗試一些新型節能環保的方法處理微塑料。

生物學家嘗試利用巢蟲降解,這些小家伙能夠通過消化,將塑料變廢為寶,變成防凍液的主要成分乙二醇;化學家開發出了能夠加快降解微塑料的利器——光催化劑。材料學家研發出了可降解的新型塑料。

巢蟲

我國在“十三五”國家重點研發計劃中,正式將海洋微塑料納入常規檢測范圍。我們個人可以從減少使用塑料制品開始,對垃圾進行合理分類,從源頭上減少微塑料的產生。

塑料作為20世紀人類最偉大的發明之一,本不應該成為我們的“盤中餐”,更不應該成為殘害生靈的“工具”。希望大家攜起手來,共同努力。愿終有一天,海洋得以潔凈,塑料造成的悲劇不再重演!

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime