三部委聯(lián)合發(fā)文 鼓勵OLED顯示技術(shù)發(fā)展

OLED面板與傳統(tǒng)的LCD和PDP面板顯示方式完全不同,OLED是由非常薄的有機材料涂層和玻璃基板構(gòu)成,當有電荷通過時這些有機材料就會發(fā)光,因而無需背光燈。具有自發(fā)光、結(jié)構(gòu)簡單、對比度高、超輕薄、響應速度快、寬視角、低功耗及可實現(xiàn)柔性顯示等優(yōu)點,已經(jīng)成為顯示領域中第三代顯示器件的主力軍,隨著OLED顯示技術(shù)日漸成熟,各大面板巨頭的大力推廣以及國家政策的鼓勵,OLED電視未來幾年內(nèi)將取代等離子和液晶電視。

美國知名調(diào)研機構(gòu)DisplaySearch總編輯Erich Strasser曾指出,2011年OLED科技在顯示器與照明這兩個市場將大爆發(fā),預估2011年中全球的OLED產(chǎn)量將擴增10倍。Strasser表示,未來將有許多新鮮且令人振奮的產(chǎn)品問世;今后數(shù)年間采用透明OLED的窗戶將司空見慣。

Strasser表示,OLED已打入智慧型手機市場,諾基亞(Nokia)、三星電子(Samsung Electronics)皆有數(shù)種手機采用OLED顯示器,將來幾乎所有的智慧型手機皆會采用OLED。在薄型電視方面,未來幾年OLED電視將逐步取代液晶與等離子機種的地位。

在中國市場,OLED產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展也引起了中國政府的關(guān)注,在工業(yè)和信息化部支持下,中國內(nèi)地的OLED研發(fā)取得了突破性進展。2008年10月,由清華大學組建的維信諾公司在昆山成功建成中國內(nèi)地第一條OLED大規(guī)模生產(chǎn)線,實現(xiàn)了小尺寸OLED顯示屏的量產(chǎn)。

截止到2010年年底,中國內(nèi)地已經(jīng)有昆山維信諾、汕尾信利、四川虹視、佛山彩虹等多家企業(yè)從事小尺寸OLED生產(chǎn)。國內(nèi)首條4.5代AMOLED生產(chǎn)線佛山彩虹OLED項目也于2010年11月開工建設,建成后可年產(chǎn)AMOLED面板2000多萬片,并將于今年10月投建第二條4.5代AMOLED生產(chǎn)線。

今年年初,國內(nèi)彩電巨頭創(chuàng)維還與華南理工大學共同投資創(chuàng)立廣東省OLED顯示屏產(chǎn)學合作平臺暨廣州新視界廣電科技有限公司,以加快我國在OLED顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進程,搶占新一代顯示技術(shù)的產(chǎn)業(yè)制高點。

業(yè)內(nèi)人士表示,創(chuàng)維與華南理工大學成立產(chǎn)學研合作,以金屬氧化物半導體TFT技術(shù)的突破為研發(fā)對象,突破用于AMOLED的高世代TFT基板的產(chǎn)業(yè)化技術(shù),獲得自主知識產(chǎn)權(quán),打破國外的技術(shù)壟斷,并在3.5代線上批量生產(chǎn)AMOLED,具有非常現(xiàn)實的意義。

日前,為了積極擴大先進技術(shù)、關(guān)鍵零部件、國內(nèi)短缺資源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品進口,更好的發(fā)揮進口貼息政策對促進自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整的積極作用,國家發(fā)展改革委、財政部、商務部三部門聯(lián)合發(fā)布了《鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2011年版)》,OLED顯示技術(shù)再次上榜,體現(xiàn)了國家對OLED技術(shù)的重視,為OLED產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

OLED面板雖然優(yōu)點眾多,但不可否認OLED目前還有一些尚待解決的缺點。首先就是成本問題,這也是導致OLED到目前為止也只是在手機和數(shù)字媒體播放器等小型電子設備市場有所建樹,而在電視等大屏幕市場還無法廣泛應用的原因之一。

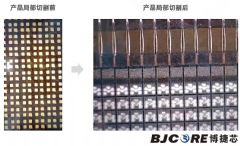

不過,隨著市場的逐漸擴大,目前已經(jīng)有三星、友達、索尼、LG、松下眾多巨頭以及上游材料生產(chǎn)廠商投入OLED技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn),OLED面板良品率不斷提升,生產(chǎn)成本也逐步降低,OLED面板在未來三到五年就會放量增長,并逐步取代目前的PDP和LCD面板。

據(jù)了解,三星旗下的3.5代OLED生產(chǎn)線生產(chǎn)的14英寸面板良品率已經(jīng)達到90%以上,三星SMD旗下最新的5.5代AMOLED生產(chǎn)線已經(jīng)開始量產(chǎn),其采用的玻璃基板面積較前時代大三倍。市場研究公司IHS iSuppli指出,目前AMOLED面板的成本較低溫多晶硅(LTPS)液晶面板高出30-60%,未來三星擁有的業(yè)界首座5.5代生產(chǎn)線將可把兩者間的成本差距拉近。

大尺寸OLED方面,日本東京大學須賀唯知教授已和日本企業(yè)攜手研發(fā)出可使用于生產(chǎn)有機EL(OLED)面板的新技術(shù),并計劃于3年內(nèi)實用化,透過該新技術(shù)將可容易生產(chǎn)出可使用于電視的大尺寸OLED面板。該技術(shù)是在玻璃板等陶瓷表面上使用氬離子(argon ion)等粒子使其平坦不變形,進而在室溫下使玻璃板可毫無縫隙的進行密閉處理。

除成本問題外,亮度不均也是OLED面板的尚存缺點,導致OLED面板亮度不均的原因是TFT的柵極電極與源漏電極之間存在產(chǎn)生的寄生電容。由于寄生電容的大小會隨著在屏幕上的位置不同而變化,從而產(chǎn)生了亮度不均問題。這種現(xiàn)象在低灰階時尤為明顯,如果能夠充分縮小TFT的寄生電容,就可解決亮度不均問題。

在日前舉行的顯示器學會(SID2011)上,索尼展示了最新結(jié)構(gòu)的新型OLED面板,成功解決了亮度不均問題。索尼把以前的底柵構(gòu)造改為了自對準型頂柵構(gòu)造,自對準型頂柵構(gòu)造中由于柵極電極與源漏電極的距離變成,所以可充分縮小寄生電容,解決亮度不均。

巨頭挺進 松下直接研發(fā)生產(chǎn)大尺寸OLED

總之,OLED技術(shù)可以說已經(jīng)成熟,剩下的不過是準備大量資金開始投資罷了,畢竟OLED是資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),這筆錢可不是小數(shù)目。日前,全球等離子電視龍頭松下社長大坪文雄在接受采訪時表示,OLED面板是一種可能取代等離子和液晶面板的產(chǎn)品,公司正在考慮構(gòu)建OLED面板生產(chǎn)體制。

大坪文雄指出,松下將不會跟隨其他公司的腳步去生產(chǎn)智能手機等可攜式移動裝置用中小尺寸產(chǎn)品,而將是直接推出應用于平板電視的大尺寸OLED面板。直接投資高世代OLED面板線可遠比投資中小尺寸面板廠更加燒錢,松下此舉可以說相當有魄力。

三星電子是目前AMOLED面板出貨量最高的廠商,年初三星還宣布投資5.4兆韓元用于OLED產(chǎn)業(yè)。據(jù)報道,2010年三星開始興建5.5代OLED電視面板廠,一塊母板可切割成8張23英寸OLED面板,日前該面板廠已經(jīng)投產(chǎn)。預計三星牙山新廠房也將于今年7月完工,屆時,三星AMOLED面板月產(chǎn)能可望由目前的300萬片大幅提升至3000萬片。

同為南韓面板巨頭的LG也不甘落后,2009年,LG收購柯達OLED屏幕技術(shù)研發(fā)業(yè)務,隨后的2010年,LG投資2500億韓元擴增OLED生產(chǎn)線產(chǎn)能,將其一條4.5代OLED面板生產(chǎn)線產(chǎn)能提升了50%。到2011年,LG更是啟動了8代OLED生產(chǎn)線興建,并打算于今年內(nèi)量產(chǎn)55英寸大尺寸OLED電視。并將于2011年下半年推出30寸電視用AMOLED面板,以搶先布局AMOLED電視市場。

臺灣方面,友達目前已經(jīng)將其3.5代低溫多晶硅面板廠轉(zhuǎn)而生產(chǎn)中小型AMOLED面板,整個轉(zhuǎn)換工作將在三季度底完成,年底開始試產(chǎn)AMOLED面板。此外,友達已經(jīng)在其6代線面板廠成功生產(chǎn)出了大尺寸AMOLED面板樣品,預計2-3年內(nèi)可以實現(xiàn)量產(chǎn)。奇美電則是利用原來統(tǒng)寶第3.5代線以及集團投資的奇晶光電相關(guān)資源,進軍OLED領域。

除上述面板巨頭外,大陸企業(yè)京東方、彩虹、創(chuàng)維等企業(yè)也開始積極布局OLED產(chǎn)業(yè)。目前京東方已開始進行AM-OLED的生產(chǎn)線改造,預計年內(nèi),京東方就可以推出供手機等移動終端用的LTPS顯示面板。彩虹4.5代AMOLED生產(chǎn)線也于去年11月份開工,今年10月還將再啟動一條4.5代AMOLED生產(chǎn)線建設。

在平板電視發(fā)展初期,因中國彩電企業(yè)沒有及時進入,導致液晶面板等核心技術(shù)都被外資企業(yè)掌握,中國因此只能依靠低廉勞力及強大的代工等方式參與產(chǎn)業(yè)鏈上利潤較低的組裝及測試。而OLED的出現(xiàn),為中國顯示產(chǎn)業(yè)提供了一個難得的發(fā)展機遇。

中國是全球消費電子產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國,也是全球最大的OLED應用市場,中國的手機、移動顯示設備及其他消費電子產(chǎn)品的產(chǎn)量都超過全球產(chǎn)量的一半。隨著OLED面板應用范圍的逐漸擴大,將為中國OLED產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展帶來巨大的價值潛力。

但就目前而言,中國雖具有一定的OLED產(chǎn)業(yè)基礎,但產(chǎn)業(yè)鏈尚未現(xiàn)成。中國沒有面向產(chǎn)業(yè)化的成套OLED生產(chǎn)設備制造廠商,關(guān)鍵設備以及整套設備的系統(tǒng)化技術(shù)等都掌握在日本、韓國和歐洲企業(yè)手中。ITO玻璃、光刻膠、干燥劑以及封裝用的紫外固化膠等原材料,也不同程度地存在類似的問題。

由于中國 TFT技術(shù)發(fā)展滯后,面板的制備技術(shù)薄弱,生產(chǎn)管理經(jīng)驗積累不足,因此在AMOLED的生產(chǎn)工藝開發(fā)方面難度較大。此外,中國資本市場不夠成熟,企業(yè)融資的渠道狹窄。國家在基礎研究、行業(yè)標準、行業(yè)資源整合方面的角色還有待強化,同時缺乏OLED產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、開發(fā)及管理人才,這些都是中國OLED產(chǎn)業(yè)化的弱點。

同時,OLED作為一項技術(shù)依存度高的產(chǎn)業(yè),需要一批技術(shù)過硬、創(chuàng)新能力強的企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。還需要國家相關(guān)部門站在戰(zhàn)略的高度對OLED產(chǎn)業(yè)進行整體規(guī)劃,集中資源,強化自主創(chuàng)新,引導和鼓勵企業(yè)加入OLED產(chǎn)業(yè)鏈并給予資金支持,形成可持續(xù)發(fā)展的能力。可以說OLED是我國企業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇,只要把握住這個機會,就有望實現(xiàn)平面顯示產(chǎn)業(yè)的彎道超車。

總之,2011年開始OLED面板已經(jīng)真正進入了爆發(fā)期,各大調(diào)研機構(gòu)也紛紛表示看好OLED產(chǎn)業(yè)前景。DisplaySearch研究總監(jiān)張兵預計,2015年之后OLED電視會逐步普及。索尼CEO之前也表示:堅信OLED會取代液晶和等離子技術(shù)。“OLED之父”鄧青云也表示,OLED產(chǎn)量基數(shù)、產(chǎn)品壽命、色彩純度機發(fā)光效率已經(jīng)日漸成熟,估計在3年之后,可望成為平面顯示主流。

康佳平板電視

康佳平板電視 創(chuàng)維平板電視

創(chuàng)維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime