據報道,哈佛大學John A. Paulson工程與應用科學學院的研究人員開發了一種被稱為超透鏡的新型超表面,采用非常深且窄的納米孔而不是非常高的納米柱來匯聚光線。

英國知名研究公司IDTechEx在最新的《超材料和超表面技術及市場-2021版》報告中介紹,超材料是指一些具有人工設計的結構并呈現出天然材料所不具備超常物理性質的復合材料。超材料通常涉及重復圖案化的結構(通常是金屬),并能以過去無法實現的方式控制電磁輻射。目前,大多數超表面都使用大規模納米柱來匯聚、整形和操縱光線。

納米柱越高,光通過納米結構所需要的時間就越長,從而為超表面提供了對各種顏色光的更全面控制。

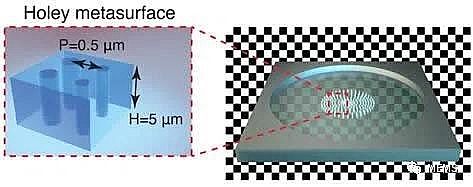

多孔超透鏡的藝術圖,在薄的晶體硅膜上刻蝕了1250多萬個納米孔。入射光波前被多孔結構調制,產生衍射極限焦點。

具有1200多萬個針狀孔的新型超表面

在這項發表在Nano Letters上的研究中,作者展示了這種新型超表面,在一片5微米的硅膜上構建了1200多萬個針狀納米孔。

這篇論文稱,這些長而窄的針狀孔的直徑只有幾百納米,深寬比接近30:1。這是首次在超光學元件中使用具有極高深寬比的孔。

據這篇論文的高級作者Federico Capasso介紹,該超表面方案可用于開發大型消色差超透鏡,將不同顏色的光聚焦到同一焦點,為新一代極高深寬比的平面光學元件鋪平了道路。

超透鏡

同時,哈佛大學工程與應用科學學院研究生、論文共同一作Daniel Lim表示,如果試圖用這種深寬比(對應的高寬比)來制作的納米柱,“它們很可能會倒塌下來”。

他補充說,這種多孔平臺提高了光學納米結構的深寬比,同時不會犧牲其機械強度。并且,與尺寸隨聚焦光而變化的納米柱類似,這種多孔超透鏡包括位于2毫米直徑透鏡上尺寸變化的孔。所述孔尺寸的變化使光朝透鏡焦點彎曲。

這篇論文的合著者、博士后Maryna Meretska表示,從本質上講,這種多孔超表面通過在寬泛的參數空間內調制光的“限制和傳播”為超透鏡設計打開了新維度,并開發新功能。

Maryna Meretska補充說,可以采用非線性光學材料填充納米孔,從而實現光的多波長生成和操縱,或者用液晶主動調制光的特性。

采用傳統半導體工藝和標準材料

這種超透鏡采用傳統半導體工藝和標準材料而制造,未來可以實現大規模生產。

哈佛技術開發辦公室已經為相關研究申請了知識產權保護,并正在積極探索更多的商業化機會。

NILT自主設計的超透鏡及原型制作

據麥姆斯咨詢此前報道,2021年9月,總部位于丹麥哥本哈根的先進光學解決方案領先供應商NIL Technology(簡稱:NILT),發布了具有突破性性能的超透鏡光學元件的設計和特性,并展示了94%的效率。

NILT首次演示了集成單個超表面透鏡的940 nm近紅外成像鏡頭,這種設計的目標應用是智能手機中的3D傳感、人臉識別以及汽車駕駛員監控。

NILT表示,其單個超透鏡,命名為1M,這款超光學元件(MOE)在形態、性能、尺寸和效率方面均具有革命性意義,并驗證了MOE相比傳統折射透鏡的獨特優勢,測試結果展現了“94%的絕對效率”(即到達焦點的能量除以原始入射能量)。

NILT開發的MOE賣點是通過電子束光刻技術和納米壓印光刻技術實現的自主原型制作能力,“使NILT能夠比任何其他公司更快地原型化MOE并實現大規模生產。”

Vtron威創拼接墻

Vtron威創拼接墻 臺達拼接墻

臺達拼接墻 飛利浦液晶拼接墻

飛利浦液晶拼接墻 aoc

aoc cisone啟沃

cisone啟沃 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime