福州大學物理與信息工程學院平板顯示技術國家地方聯合工程實驗室郭太良和嚴群團隊陳恩果教授課題組在增強現實(AR)近眼顯示技術研究方面取得重要進展。團隊首次實現了基于傳像光纖與Micro-LED集成的視網膜投影顯示(μRPD)架構,為近眼顯示器在特殊復雜條件下的實際應用開辟了新途徑,相關成果以“Micro‐LED Retinal Projection for Augmented Reality Near‐Eye Displays”為題,以封面論文的形式發表在Laser & Photonics Reviews期刊。

研究背景

增強現實顯示技術發展迅猛,但其核心組件——近眼顯示模塊依然面臨諸多挑戰,尤其是“輻輳調節沖突(VAC)”限制了用戶體驗。視網膜投影顯示因直接將圖像投射至視網膜的獨特原理,被視為解決VAC問題的重要方向。但傳統視網膜投影顯示結構受限于被動調制器件(如MEMS、LCOS),難以兼顧小型化、高畫質與環境適應性。

技術創新點

創新點一:突破結構限制的μRPD光學架構

該研究首次提出并實現了基于傳像光纖與Micro-LED集成的視網膜投影顯示(μRPD)架構,利用像素級對位的傳像光纖精準傳輸圖像,實現了光電模塊分離與結構柔性化的設計。相比于傳統視網膜投影顯示架構需強準直光源且光學模塊空間位置固定的局限性,μRPD架構通過調控成像光纖數值孔徑,可精確整形LED發散光束,實現了等效甚至優于傳統光束整形器件的發光角控制,同時基于光纖自身可彎曲特性,使得整體設計具有更大自由度。該方法顯著提升了系統的成像質量與自由度。

圖1 (a) μRPD 架構的示意圖; (g) 實驗平臺設置;(h-j)40 cm~160 cm單色AR顯示效果

創新點二:搭建首個全彩μRPD平臺

彩色顯示是AR終端逼真交互體驗的核心追求,團隊進一步集成紅、綠、藍三原色Micro-LED及X-Cube棱鏡,搭建出首個全彩μRPD系統。結合成像光纖與耦合透鏡,實現了RGB圖像的精準耦合與混合投影,在40~160cm的不同景深下保持圖像清晰,為沉浸式AR體驗奠定了關鍵顯示基礎。

圖2(c)全彩μRPD 架構的示意圖;(d-f)40 cm~160 cm處全彩AR顯示效果

創新點三:復雜環境應用能力首度驗證

除了架構層面的突破與全彩顯示的實現,該研究還首次系統驗證了μRPD架構在特殊環境中的應用能力,體現其巨大的實用潛力與拓展空間。

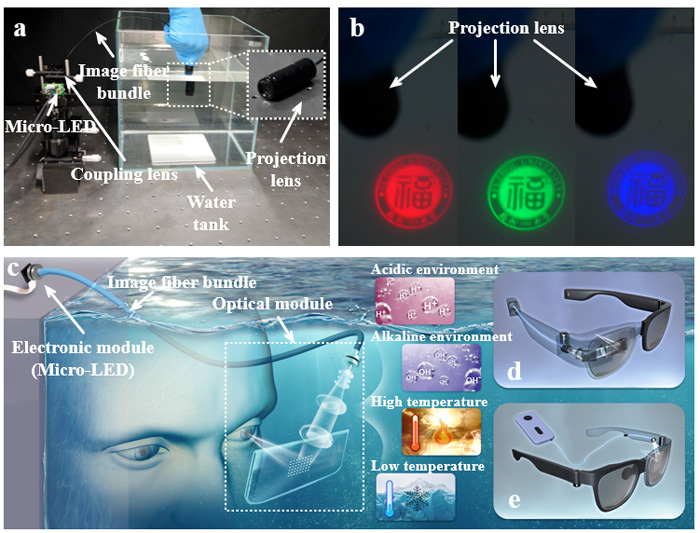

研究團隊利用μRPD架構光電分離的獨特優勢,設計了一套無需任何防水處理的水下AR顯示實驗平臺。得益于成像光纖的柔性結構與抗干擾特性,光學部分可直接置于水中,而電子部分則封裝于安全環境中,通過光纖遠程傳輸圖像。這一設計避免了傳統AR設備在水下需整體密封的復雜性與高成本,實現了水下的清晰投影。同時,進一步提出基于μRPD架構的智能眼鏡概念模型:圖像源與供電芯片集中放置在眼鏡后端或外部模塊,通過成像光纖連接前端投影組件,實現輕量化、模塊化設計。未來甚至可以實現光纖組件的可插拔設計,實現AR/普通眼鏡的無縫切換。

圖3(a)μRPD架構的水下驗證平臺;(b)全彩水下顯示效果;(c)μRPD架構在各類特殊工作環境下的應用前景;(d-e)基于μRPD架構的智能眼鏡概念模型

總結與展望

該研究構建的全彩μRPD架構不僅突破了傳統視網膜投影技術在結構剛性、色彩顯示和環境適應性上的瓶頸,更為可穿戴AR設備提供了一種高靈活性、高集成度的新范式。隨著后續與超表面光學、微納結構、AI圖像處理等技術的融合,μRPD有望成為新一代近眼顯示系統的核心支撐平臺,推動AR從消費電子向工業、醫療、科研等多場景應用邁進。

此項工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、福建省科技重大專項、福建省杰出青年科學基金和閩都創新實驗室產學研融合發展項目的支持。福州大學物理與信息工程學院平板顯示技術國家地方聯合工程實驗室、福州大學先進制造學院金華健碩士研究生為本文第一作者,陳恩果教授為本文唯一通訊作者。

論文鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/lpor.202402083

飛利浦LED屏

飛利浦LED屏 聯建光電LED屏

聯建光電LED屏 威創小間距

威創小間距 洲明小間距

洲明小間距 AET小間距

AET小間距 奧拓LED屏

奧拓LED屏 aoc

aoc 青松光電LED屏

青松光電LED屏 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime