2014年第三季度以來,彩電行業都在認真思考一個叫做“漫長冬日”的話題。創維甚至指出,這場寒冬要持續3-5年之久。

誰動了TV的奶酪

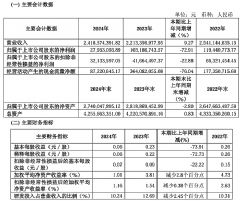

中怡康數據顯示,2014年上半年國內共銷售彩電2217萬臺,同比下降9.7%,零售額為783億元,同比下降15.5%。奧維咨詢數據表明,2014年上半年彩電銷量2093萬臺,同比下降9%,銷售額696億元,同比下降15%。——這一趨勢在下半年還難以改觀。

產銷數量、市場均價、毛利水平、總銷售額四大主要行業數據同步下降,被認為是彩電產業進入一個行業冬天的最好證據。但是,面對下降的數據,人們肯定要問“誰動了TV的奶酪”?

第一, 液晶等平板電視的主要技術形態具有規模制造、規模生產的上游產業鏈特點。以華星光電T1生產線為例,每年可制造用于32寸液晶電視面板最高達2500萬臺。而國內彩電市場的總容量不過5000萬臺。資金和技術密集、制造自動化程度極高、單位生產線產能極大,這三個特點決定了液晶等顯示產品價格必然長期處于下降趨勢。例如32寸電視機從2005年的18000元,下降到目前的不足1300元。

第二, 液晶電視等平板電視產品的穩定應用期要長于傳統CRT電視機。一般LED光源的LCD液晶電視可以使用10萬小時,按照每天8小時的觀看時間則是34年多。這遠超過傳統CRT電視國內6-9年的平均使用時間,更超過OLED電視目前30000小時的使用壽命——即便是后者也被認為足以滿足家用需求。液晶電視更長、更穩定的使用期限,直接導致消費者換購新電視的需求降低、換新頻率減緩。

第三, 2013年下半年以來智能盒子市場呈現爆發式增長。僅樂視一個品牌2014年上半年的成交量就超過125萬臺。在功能用途上,盒子產品和現在市場主流的智能電視完全重合,具有一定的替代性。而消費者選擇盒子產品與既有電視機配合使用,要比購買新的智能電視機節約2000-3000元。分析認為,上半年盒子至少影響了200萬臺智能電視產品的銷量,下半年這一數據還會繼續放大。

第四, 新興的互聯網電視品牌,例如小米和樂視成為傳統彩電企業市場份額的蠶食者。例如,小米制定了小米電視2一年兩百萬臺的銷售規劃。樂視超級電視更是實現919超級電視節一天10萬臺的銷售記錄。這對傳統彩電形成了很強的市場壓力。

第五, 電商的興起改變了彩電產業的力量結構。據海信表示,其2013年電商渠道就以實現100萬臺的銷售規模。2014年電商渠道至少占據彩電銷售的15-17%的市場份額。而在電商渠道上,互聯網規律下,產品配置透明、輿情透明、價格透明的三大特性,壓低了傳統彩電企業的“定價空間”,對行業價值結構產生了巨大的不可逆影響。

以上五點變化,基本可以解釋“減少的銷量去了哪里”、“減少的銷售額去了哪里”、“減少的利潤去了哪里”等,2014年彩電冬天中,主要的行業變化。

但是,這些針對數據波動給出的“原因”只是“事情的表面”。彩電企業面臨的行業轉折,不是簡單的思考彩電產業自身的“數字變化”就能掌控的。產業和消費者必須在更大的視野下才能深刻認識彩電行業的變革本質。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime