液晶面板產業,特別是高世代液晶面板產業,國內業者至少晚于業內同行4-6年。但是,在OLED產業,這一距離渴望被縮短一半,到2-3年。目前,除了大型面板從業者京東方的成都4.5代改造線、北京半條8.5代改造線、鄂爾多斯新建5.5代線;以及華星光電投入的6代低溫多晶硅TFT項目(可用于6代OLED面板線)外還有很多中小面板業者在加大OLED產業的投入。

例如,彩虹集團公司和佛山市順德區誠順資產管理有限公司)共同出資成立彩虹(佛山)平板顯示有限公司,已經投入OLED面板線的建設,建設了4.5代玻璃基板、TFT和OLED成膜生產線。更例如,源于清華大學的維信諾已經實現4.5代線的建設,并正在建設5.5代線,預期其5.5代線今年將進入量產階段(總投資150億)。

但是,國內OLED顯示產業在“面板關鍵”環節的領先,卻不能掩蓋國內在OLED整體產業鏈上的“落后”。在OLED基礎材料專業、基本制備工藝專利和基礎設備三個方面,國內大陸OLED產業布局不盡落后于日本和韓國,而且也落后于我國臺灣地區——臺灣面板產業雖然沒有本地下游資源整機市場的配合,但是正因如此卻更容易獲得日本等整機產業大國的上游技術支持,并與眾多日本企業結成了戰略聯盟。

也就是說,從上游的技術和裝備來看,OLED產業我國依然面臨與LCD產業類似的“落后局面”。尤其是在核心的材料專利方面,歐美企業的優勢非常之大——這主要得益于數十年前,以柯達為首的歐美企業多OLED材料的基礎研究(LG通過收購柯達相關公司的相關業務和專利獲得了大量核心專利所有權)。但是,在基礎制造裝備和工藝方面日本企業則在近20年內突飛猛進,已經構建起全球最完備的產業鏈條:全球從事OLED研發的企業幾乎半數在日本。韓國企業在OLED產業上吸取了DRAM和LCD產業的經驗:近10年來加大了OLED專利收購、開發和本土化制造設備研制力度,也建立起全面的產業鏈條。臺灣企業的特點則是集中在量產技術和工藝上,雖然擁有一定的技術實力,但是裝備和材料產業鏈不完善,需要日本等地企業的支持。

行業認為,未來我國OLED產業應該加大基礎材料研究和基礎裝備資產化研究,并保持在面板環節的投資、投入力量。正確形成以“面板”帶動上游研發投入的形態。積極通過國際合作解決核心專利問題,通過自主創新形成配套上游材料產業和裝備產業。不過,以我國整體面板業起步晚,落后于日本、臺灣和韓國業者的基礎條件而言,我國OLED產業的發展重點暫時依然應該放在面板這個最大的集成性環節上。

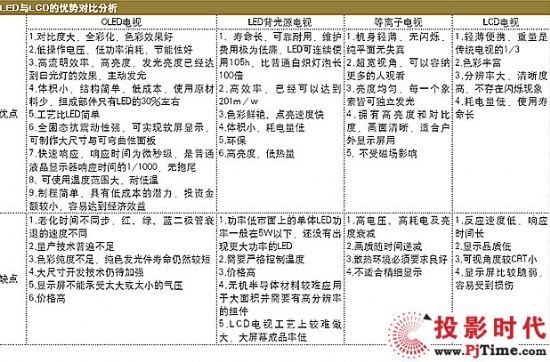

加強OLED面板業的投入,就必須加強LCD面板產業的投入。目前部分輿論提出的“OLED替代LCD”,甚至“國內LCD產業面臨OLED帶來的危機”的傳聞是完全不科學的、外行的“意見”:OLED產業主要建立在LCD產業的基礎之上。全球一半以上的OLED產品線,和絕大部分產能來自于對LCD生產線的技術升級。以LCD生產線升級OLED生產線,可以節約大量的時間和4成左右的投入。因此,在OLED產業,尤其是大尺寸產業發展方向沒有完全明確的前提下,繼續大力建設LCD面板業,就是為未來OLED產業的發展奠定對堅實的基礎:事實上,如果沒有LCD產業,就不可能在大尺寸OLED產業的發展競爭中獲勝。而在中小尺寸OLED面板方面,國際社會(三星)已經擁有成功的經驗,大力建設新的OLED中小尺寸線,并轉化中小尺寸LCD面板線到OLED技術已經具有一定的產業急迫性。

總之,OLED產業對于國內大陸地區的顯示企業而言雖然是一個巨大的挑戰,但也是一個至少會比“LCD”要好一些的機遇。OLED產業方興未艾之時,我們可以更得上國際產業界的投資步伐,尤其是在中小尺寸產業幾乎只有1年的時間差,這將對國內顯示產業及其相關電子產業的發展提供基礎的核心配件保障。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime