11月25日,華為在上海一口氣發(fā)布了6款新品,其中75英寸的智慧屏被認為是“一個彩電”。

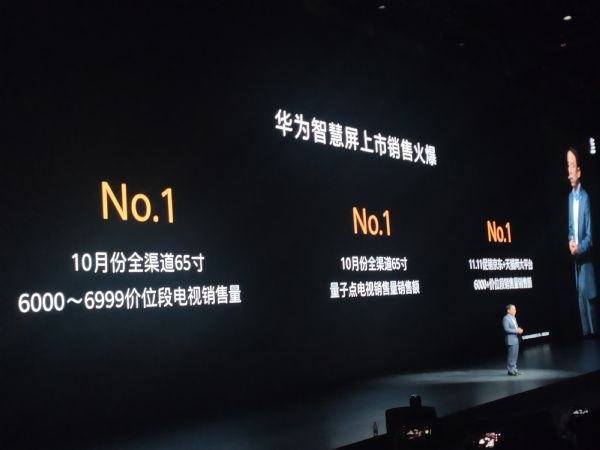

雖然在3月14日上海的中國家電及消費電子博覽會期間,余承東信誓旦旦的表示“華為不做家電”,但是11與25日,華為還是公布了華為智慧屏首月成績單:“彩電市場成績”是65英寸、6000-6999元檔位銷量第一。

這就存在一個問題:如果智慧屏不是彩電,而是華為的獨創(chuàng)產(chǎn)品,那就沒有“銷量排行榜”可言。華為現(xiàn)在強調(diào)了首月的“第一”,某種意義上也就是承認智慧屏是一種“彩電”。

彩電從來都沒有“準確的定義”

在彩電的歷史上,彩電的定義不斷的變化。例如,用能夠直接接收廣電系統(tǒng)的節(jié)目信號為標準,酷開電視不配備“高頻頭”就不能再叫做電視。但是,這不影響酷開電視通過網(wǎng)絡電視、IPTV或者機頂盒收看電視節(jié)目。

再例如,如果以顯示功能為基本特征,看待電視機的內(nèi)涵。智能電視的就已經(jīng)是“超圈”的產(chǎn)品。智能電視時代,CPU、內(nèi)存、操作系統(tǒng)等的重要性絲毫不亞于顯示功能組件的價值。甚至,高配電視機必然是“高計算力”的產(chǎn)品。

所以,彩電的歷史就是一部不斷顛覆和進化的歷史:顯示、音箱沒有離開過C位,但是其它的元素不斷的增加。尤其是智能時代,彩電更具有通信、計算設備的色彩——與傳統(tǒng)電視機比較,今天的智能電視更像是“PC”。

華為的原則是IOT“卡位”

11月25日的發(fā)布會上,華為新品不只智慧屏,包括平板電腦MatePad Pro、筆記本電腦MateBook D、類似智能電視的華為智慧屏、智能音箱Sound X、路由器A2、5G隨行WiFi,6大類產(chǎn)品,被至于一個IOT的框架之下。

所以,這就像是在地里種蘿卜,一個產(chǎn)品一個坑:華為真正要的是這一整片的菜地。”行業(yè)專家表示,這才是余承東說過的“華為的私心”。

余承東曾經(jīng)坦言:“華為做IoT也有私心,我們的目的就是提高智能終端用戶的粘性。因此華為IoT和華為手機是一個整體,不可分割。未來你們家居硬件都能通過華為手機控制。”

未來的IOT物聯(lián)網(wǎng)生活和應用,不再是以“單一產(chǎn)品和單一功能為中心”,而是以一個“網(wǎng)絡平臺”為基礎。例如,本次發(fā)布會,華為MatePad可在不插sim卡、未接入Wi-Fi時與華為手機連通,成為手機的外設,實現(xiàn)撥打電話、運行社交軟件等功能。——這依賴一種目前“私有”的協(xié)議和通信技術實現(xiàn)。

也就是,未來的IOT中,一個生態(tài)內(nèi)的產(chǎn)品會形成“獨立組網(wǎng)通信”的交互閉環(huán):從智能、顯示、音箱等角度看,華為智慧屏和其他品牌的電視機沒什么本質(zhì)差異;但是,一旦處于華為這個IOT的網(wǎng)絡交互過程中,只有智慧屏能夠“無障礙連接”。

通過對一個IOT網(wǎng)絡中不同產(chǎn)品的卡位,構建閉環(huán)的應用體系,也就重新定義了每一個產(chǎn)品的‘IOT家庭角色’。”行業(yè)人士用比喻的方式指出,這就如同“兒子成為父親”的變化,不是體現(xiàn)在這個人自身“胳膊腿的不同”,而是體現(xiàn)在他的家庭社會關系與位置的不同。

華為所謂的“智慧屏不是彩電”的定義也就來源于此。

新的賦能,帶來行業(yè)“跨緯度”打擊

2019年下半年彩電市場,最大的變化莫過于華為智慧屏的加盟,以及小米這個國內(nèi)數(shù)量第一,開始向高端延伸和升級。

對此,主流的輿情分析都在圍繞:量價齊跌的彩電市場競爭更為激烈、新品牌火中取栗;或者圍繞華為和小米在顯示技術積累上依然不及海信、索尼等傳統(tǒng)大佬進行。

這些分析忽視了一個最重要的問題:華為智慧屏壓根沒有指望通過“顯示”性能提升和超越打敗傳統(tǒng)彩電品牌——小米電視也沒打算這么干!當然,這并不是說華為與小米不看中顯示性能,這只是在強調(diào)“敵人是拿著激光槍,來挑戰(zhàn)傳統(tǒng)彩電企業(yè)的長矛與盾牌”的。

即,華為通過為智慧屏提供與其他IOT產(chǎn)品連接的可能,實現(xiàn)產(chǎn)品價值的“突圍”。這種創(chuàng)新,超過了產(chǎn)品軟硬件自身的范疇,是對傳統(tǒng)單一功能產(chǎn)品的跨緯度打擊。

對于競爭者,構建和華為IOT生態(tài)一樣的“能量平臺”,首先需要突破眾多的消費電子和信息電子產(chǎn)品的品類“補點與卡位”;然后還需要突破“規(guī)模瓶頸”——去挑戰(zhàn)華為手機為核心的智慧產(chǎn)品存量;接下來是完成第三方生態(tài)伙伴的“擴充”。

這三點任務,對于任何一家國內(nèi)彩電品牌而言都不容易。即便是三星這樣的國際大牌,也會面臨國內(nèi)“生態(tài)規(guī)模”有限的難題。

因此,彩電市場新一輪手機廠商的發(fā)力,真正的武器是小米IoT開發(fā)者平臺、阿里巴巴IoTConnect開放連接協(xié)議……這類“規(guī)則性資源”。“我們給這些設備廠商提供了一個三件套選擇:芯片、開源免費的LitOS以及HUAWEI Hilink SDK。”華為邵洋指出的這些IOT的基礎產(chǎn)品,才是華為智慧屏的核心競爭力——甚至,任何其他廠商的彩電,采用這些部件開發(fā),都會成為一款“華為智慧屏”。

華為是來收編傳統(tǒng)廠商——他未必要在大眾產(chǎn)品上沖量,但是必須在高端新應用上起到表率。”這就是華為智慧屏現(xiàn)一階段的戰(zhàn)略。

彩電的未來在于“連接”

彩電的過去是比拼‘顯示效果’和‘時尚輕薄’。那么彩電的未來比拼什么呢——答案是‘連接’!”行業(yè)專家指出,在顯示技術相對過剩、顯示效果越來越接近人眼極限的背景下;在IOT加速發(fā)展的未來5G應用環(huán)境中,彩電的核心內(nèi)涵正在變化。

HUAWEI HiLinkAPP已經(jīng)擁有了1.8億裝機量,支持HUAWEI HiLink的合作伙伴已經(jīng)多達200家,目前已經(jīng)接入了80個品類、涵蓋了超過700多款IoT產(chǎn)品——這是華為智慧屏在彩電IOT時代的底牌。在這條“Link”上,華為的彩電能夠連接不一樣的“未來應用”。同時,基于華為云、個人賬號下的私域服務、華為生態(tài)的內(nèi)容資源,一個有根、主干、枝葉和花果的IOT體系雛形正在展現(xiàn)。

而融入這個體系的核心,就在于“用華為的標準和技術連接”。為此,華為構建了另一個生態(tài)體系:華為開發(fā)者平臺。通過技術、資源、標準、培訓和資質(zhì)的支持,這既幫助更多的創(chuàng)業(yè)者能夠連接華為生態(tài),更為這些創(chuàng)業(yè)者制定了規(guī)則、底線,甚至設定了成長的天花板。

所以,對于一個IOT而言,它是一個分層生態(tài):最底層是基本的協(xié)議、數(shù)據(jù),中間是核心芯片、OS、云服務,上層是開發(fā)者和供應鏈體系,最頂層才是消費者見到的華為手機、華為智慧屏這些產(chǎn)品。而華為的強大,恰不是由頂層定義的,而是由更基礎的下層能力定義的。這是華為智慧屏,為何“單機產(chǎn)品看和彩電一樣”,卻又能“全新定義未來、賦能未來”的本質(zhì)所在。

綜上所述,華為智慧屏只是一場大戲中的一個角色。華為要的是一百當八將構成的IOT生態(tài)。誤解華為要在彩電上發(fā)力,就是“看扁了”華為。失去對華為智慧屏后端龐大IOT能力的立體透視,必然在彩電競爭的新維度上徹底慘敗。

康佳平板電視

康佳平板電視 創(chuàng)維平板電視

創(chuàng)維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime