3、裸眼3D技術

目前,裸眼式3D技術大多處于研發階段,并且主要應用在工業商用顯示市場,所以大眾消費者接觸的不多。從技術上來看,裸眼式3D可分為光屏障式(Barrier)、柱狀透鏡(Lenticular Lens)技術和指向光源(Directional Backlight)三種。裸眼式3D技術最大的優勢便是擺脫了眼鏡的束縛,但是分辨率、可視角度和可視距離等方面還存在很多不足。

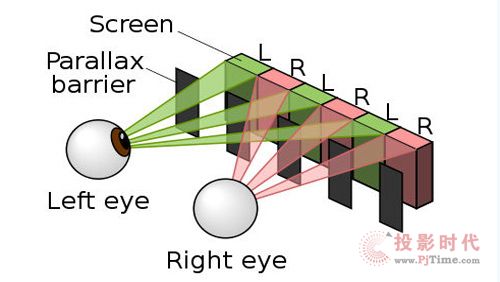

光屏障式(Barrier)3D技術;也被稱為視差屏障或視差障柵技術,其原理和偏振式3D較為類似,由夏普歐洲實驗室的工程師歷經十余年研究成功。光屏障式3D產品與既有的LCD液晶工藝兼容,因此在量產性和成本上較具優勢,但采用此種技術的產品影像分辨率和亮度會下降。這種技術出現的裸眼3D效果,畫面亮度低,分辨率會隨著顯示器在同一時間播出影像的增加呈反比降低。

柱狀透鏡(Lenticular Lens)技術;也被稱為雙凸透鏡或微柱透鏡3D技術,其最大的優勢便是其亮度不會受到影響。柱狀透鏡3D技術的原理是在液晶顯示屏的前面加上一層柱狀透鏡,使液晶屏的像平面位于透鏡的焦平面上,這樣在每個柱透鏡下面的圖像的像素被分成幾個子像素,這樣透鏡就能以不同的方向投影每個子像素。不過由于它的3D顯示基本原理仍與視差障壁技術有異曲同工之處,所以分辨率仍是一個比較難解決的問題。

指向光源(Directional Backlight)3D技術搭配兩組LED,配合快速反應的LCD面板和驅動方法,讓3D內容以排序(sequential)方式進入觀看者的左右眼互換影像產生視差,進而讓人眼感受到3D三維效果。不過,這種技術尚在開發,產品不成熟。

發展至今,裸眼3D技術還未成熟。去年,東芝攜帶了一款裸眼3D電視參展CES,其售價約為10000美元。該電視機的頭部追蹤技術令人印象深刻,雖然它真的能達到裸眼3D的效果,但還存在一些問題。

首先是,該電視的裸眼3D效果要比佩戴眼鏡的3D效果差。裸眼3D效果更為淺薄,體驗也沒那么優秀,而且它還會出現串擾的情況,尤其是在屏幕的邊緣處。

其次,該電視機的頭部追蹤靈敏度不夠。當人們移動位置時,該技術雖然能夠追蹤用戶位置,感應出用戶視覺關注的區域,然后鎖定人臉,最終做出相應的畫面調整,提供3D畫面,但是不得不吐槽它的反應有些緩慢,導致出現3D畫面短暫缺失的情況。最后,該款電視機的售價過高,尤其是在體驗并不美好的情況下。據悉,2D模式下該電視機的分辨率為4Kx2K(3840×2160),裸眼3D模式分辨率則為1280×720。

拋開高昂的售價不提,裸眼3D電視機想要給用戶帶來美好的體驗,提供和眼鏡3D一樣的視覺效果,仍有很長的路要走。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime