面對連續9年國內彩電市場自主品牌中的銷量、利潤指標的領先記錄,海信彩電事業的實力已經獲得了相當深厚的積累。但是,即便如此,海信也沒有理由驕傲自滿,因為彩電產業正處于巨大變革的關口。未來海信必然與其他彩電企業一樣會面臨OLED時代的到來和智能彩電市場的開啟兩大挑戰。

(2012年)7月5日,海信集團董事長周厚健表示,智能化對企業來說是一場殘酷的考驗,在它的沖擊下“未來十年中國電視品牌不會超過三到五家”。分析認為,智能電視將會把彩電產業從注重以往諸如電路板、工藝、制造、供應鏈等等硬件的時代,帶入以用戶導向為核心的、注重軟件、網絡和云應用的“IT”化時代。

對于國內彩電市場“剩余品牌”在國內空調行業、手機行業、PC行業等產業的一線陣營無不只有三家或者更少。導致這一局面出現的一個重大產業原因在于這些產業的上游產業都處于少數壟斷性競爭狀況:空調壓縮機、半導體芯片和液晶面板!在智能時代,平板彩電也會演義之一過程:事實上,現有彩電一線品牌比較七八年前就已經減少了三成,而未來還會繼續減少。

如果說面對智能時代,海信在軟件和內容上比較蘋果、三星、索尼等跨行業巨頭不具有優勢的形勢還是國內彩電企業的通病,那么面向面板產業的較量國內彩電品牌的分化已經很為嚴重。

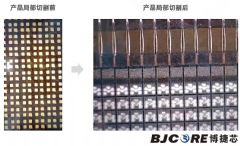

雖然海信在液晶模組方面的投入較早,但是對于進一步深入一直比較遲疑。因此與長虹具有等離子面板自供能力、TCL具有液晶面板自供能力比較已經顯得落后。尤其是TCL已經在全球銷量上領先于海信,并在擁有8.5代液晶面板線的同時在籌劃下一代的OLED項目和6代低溫多晶硅TFT線——雖然這些還處于投資階段,但是完整產業鏈能力的形成絕對會使這些掌控面板的企業更具競爭優勢。

海信的彩電產業優勢具有兩個特點,第一是主要來自于終端產品、第二是國內市場倚重較強。未來海信如何在上下游之間拓展(面板或者內容),如何拓展海外市場將成為海信彩電產業發展的重要考驗。

美國知名調查機構Display Search的統計數據顯示,海信集團2012年第一季度的世界電視銷售份額占據了4.8%,居世界第六位。海外銷量上,據媒體報道,海信電器上半年出口數據亮眼,銷售額同比增長 61.4%,銷售量同比增長 46.9%。主要市場中東和非洲業績提升明顯,六成為自主品牌產品;澳洲和歐美也成績不俗;并準備利用價格優勢打入日本市場(2012年目標是日本國內10萬臺)。海信希望出口市場2012年至少占海信彩電總銷量的三成。在國內,海信電器總經理劉洪新更是語出驚人的表示,海信期望一騎絕塵,領先第二名“至少10個百分點”——這意味著海信的彩電國內市場占有率要從現在的15%躍升到22%到26%。

海信的目標,尤其是國內市場的目標,非常類似于夏普在日本的地位:在數家本土和外資企業的競爭中,一家獨大。但是,對比夏普在面板產業和技術上的優勢,海信并不可能復制夏普依托面板成功的模式。唯一可能的是海信努力復制蘋果手機的成功模式。正因如此,海信不僅在2010年率先推出智能電視機,還推出了所謂的ITV個人電視(更像平板電腦)。在2012年海信智能電視板塊更是推出中獎支持智能電視開發者、收購加拿大的安卓OS系統深度開發公司補充軟件實力、并在云應用上廣為結盟。

但是,海信的努力依然屬于“彩電企業補短板”的類型,與蘋果、三星、索尼等跨國巨頭成熟的產業生態鏈,甚至即便與國內PC巨頭聯想入住智能電視產業的實力比較,海信都沒有優勢。海信等彩電企業暴漏的尤其重要的一點劣勢在于:PC、手機這類傳統智能設備,彩電企業都“很弱”——這是海信不得不推出ITV的原因之一(ITV的重要作用是智能電視的聯機操控平臺)。

借助智能之路,彩電的競爭陣營正在擴大,不僅是聯想和蘋果的加入,是不是也會出現智能TV的“小米”、“360”呢?騰訊也在收購手機設計公司,下一步騰訊會不會也收購彩電企業,或者直接讓智能手機設計者來開發智能電視呢(畢竟而這技術上的差異是越來越小)?這些因素都會導致,海信眼中“未來十年中國電視品牌不會超過三到五家”的預言中的競爭者不僅僅是現在的這幾家彩電企業而已!

路漫漫其修遠兮:這是彩電產業在智能平板大變革時代的真實寫照。“或者依托制造優勢,尤其是擁有上游面板的企業,可以成為單一的硬件企業;或者依靠生態鏈優勢、借助軟實力實現軟硬通吃;或者淪落為內容企業的打工者、OEM商;更或者從此銷聲匿跡……”這是彩電企業可能的結局,但是卻不是可以自主選擇的結局,海信等只能是努力在努力,最終決定成功與否的關鍵不僅在于這些企業自身做了什么、怎么做,還在于競爭者的是否更高明。

因此,站在智能的高度,OLED下一代顯示技術的門檻之前,領先的海信也只是暫時的領先,還沒有炫耀的資本:四面出擊只是說明,越是強大的海信越能感到四面競爭的壓力和“楚辭歌聲”!——而對于明天,一個不曾驕傲的海信,也許就是使海信成為周厚健眼中剩余的那三五家彩電企業之一的關鍵吧!

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime