2011年,這是日系半導體、家電和電子產業巨頭難熬的一年:松下,超過94億美元的虧損;夏普成立99年以來最大的一次虧損,超過34億美元;索尼,昔日的彩電之王不得不退出與三星的合資液晶面板項目,尋求現金流的救贖,努力壓低虧損額度到30億美元以下,但依然達到了27億美元……同時,三大巨頭“CEO”紛紛調整,管理層面臨大換血!

雖然日系巨頭這一系列的虧損不只是來自于彩電產業,但是以液晶面板、等離子面板和平板彩電整機業務為代表的“彩電”業務團,卻是這些企業虧損項目的重中之重。

據統計數據表明,日本依然是全球最大的彩電整機企業和平板面板(含液晶、等離子)供應地,全球彩電整機六強中除三星、LG外均是日系品牌、平板彩電面板供應商六強中,日系彩電企業也占兩席,且最高世代的10代面板線、最大的12面取等離子面板線分別在夏普和松下旗下。

2011年,以索尼沒有退出三星合資面板項目時的產能計算,日本平板面板企業每年可以提供超過8500萬片平板電視用顯示面板的產能。而2011年,全球平板彩電銷售不過兩億臺多一點。同時,由于夏普和松下分別是全球最早實現液晶和等離子顯示面板大尺寸商業化制造的企業,日本仔顯示面板的“配套”產業鏈的完整程度上、主要零組件國內企業供應能力上,也紛紛超過韓國、臺灣和我國大陸地區的供給配套能力。

不僅如此,日本還擁有著全球規模最大的“品牌”彩電軍團:索尼、夏普、日立、松下、東芝、三菱、三洋(2010年被松下收購)等組成的豪華陣容向人們彰顯著,日系彩電輝煌時期的絕對霸主地位——在上世紀90年代初,三洋出產的彩色顯像管曾經一度風靡全球,占據全球彩色電視市場超過半數的份額;上世紀90年中期索尼特麗瓏為代表的索尼和松下彩色電視機技術成為了全球高端電視市場的代表者;上世界末本世紀初,日系彩電的LCD背投產品成為全球大屏幕彩色電視機中最暢銷的產品;本世紀初到本世紀第一個十年的中頁,日系彩電企業日立、松下夏普,率先實現了由CRT技術、背投技術的向平板技術的過渡——夏普一度被稱為液晶之父……

匯率和災難——是真的原因嗎

2011年,與日系彩電軍團輝煌的歷史、強大的陣容、巨大的制造能力,形成鮮明對照的是彩電歷史上最大規模的集體虧損!——不僅僅是日系彩電終端業務、甚至包括面板等上游業務都陷入了空前的漩渦。據統計,日系面板巨頭夏普和松下的持續開工率有時甚至只維持在五成到六成的水平——嚴重低于盈利警戒線。

這一年,日元兌美元大幅升值。潛在的形成了日系彩電產品國際市場銷售的成本壓力:日系彩電在面板、面板關鍵材料和組件、IC芯片等主要成本部件上過多的依賴于本土供應的優勢,在日元大幅升值的背景下成為了“致命劣勢”。而這一年,全球平板市場上下游產能全面過剩,超過市場需求、產品價格更是一路走低。尤其是日系軍團主要的競爭者,韓國企業在韓元兌美元持續貶值的影響下,利用匯率和人工成本優勢不斷擴大市場份額和既有優勢。

這一年,日本發生了大地震、海嘯以及此后的福島核污染危機。自然災難在一定程度上影響了上半財年的制造、產出和銷售市場。同時,日系企業在泰國的制造基地也受到了泰國大洪水的影響,在年中不能為日系企業提供持續的“制造能力”。

雖然“災害”重重,金融危機不斷發酵的因素成為了解釋日系彩電企業全面虧損的重要原因。但是,日系軍團的不振與韓國和我國的彩電終端品牌全面盈利的境況的巨大反差,不得不讓人對其虧損原因的“日元說和災難說”難以認同。

巨虧下的“刨根問底”

在江湖傳說看來,匯率和災難的影響似乎是日系彩電巨頭虧損的主要原因。但是,這種理論卻無法解釋在“代工”模式持續發酵的彩電產業、在其他主要品牌企業全面盈利的2011年,日系巨虧的特質:代工能夠在一定程度上消除匯率的影響;面板產業的過剩局面,對于沒有面板業重負的企業則是盈利的契機。

在全球彩電產業中,日系軍團已經雄踞第一陣營三十年以上。尤其是在高端產品上,索尼和松下的“瓏”管已經成為了彩色顯像管產業的“典范”和標志產品。直到目前,索尼、松下、夏普三大彩電品牌,也是全球主要高端產品的市場供應者。在綜合產品表現,特別是“畫質”表現上,日系彩電產品第一的位置并沒有失去。

以高“品質”文明遐邇的日系彩電產品,靠技術和性能優勢取勝、產品精益求精的日系制造作風,按常規理論應當能夠成為抵御“匯率”這種價格型因素的最好武器:例如,蘋果公司的電子產品,件件昂貴,卻又件件好賣;IBM的大中小微型服務器主機,價格極其昂貴、卻能行銷全球……

那么,一向以技術和品質自恃清高的日系彩電巨頭為何沒有能夠經受住這輪金融危機和匯率波動的市場沖擊呢!原因非常簡單:日系彩電的傳統品質優勢已經不存在了,或者已經縮小大維持不了日系彩電大廈的程度——無論這種優勢的消失是由于日系自身衰退、還是對手的進步,或者其它原因,它產生的后果都會是一致的!

強者豈能恒強?

“獨孤求敗”——這曾經是武俠小說中,對強者、高手的一種夸張形容,用于表達“強大”的人是多么鮮有對手,強者恒強的邏輯是多么根深蒂固!

作為彩電軍團的強者,日系軍團直到平板彩電市場的初期,還都一直處于領先的位置:技術、資金、經驗和口碑的傳承、現代化的經營管理,每一個方面似乎都昭示著這個“日不落帝國”“獨孤求敗”的心態。

但是,強大者也會有其弱點:自負、自大、自傲、自閉、自以為是……等等。這些不良的強者心態,就是堡壘內部的蛀蟲。千里之堤毀于蟻穴。當這些小小的自以為是、不自量力,發展成為一種作風和傳統,災難和毀滅就會,隨著對手的崛起不期而至。在強者固步自封的過程中,弱者贏得了機會、得以成長、并最終會的了將巨人擊倒的能力。

自負

“液晶之王”——夏普。一個號稱是液晶平板時代領導者的品牌,全球第一條六代線,使得液晶顯示告別PC,走上大尺寸的道路、開啟了液晶彩電時代的大門;全球首條八代線,百英寸級平板彩電自此誕生、巨大的產能和先進的技術令業界激情不已;全球第一條十代線、也是唯一一條十代線,從產能和大尺寸產品技術性成本控制上,以及單條生產線的投資上,都達到了前所未有的高度,樹立起液晶彩電時代最高的豐碑!

然而,在夏普液晶面板從04年走向巔峰的那一刻起,隱患也被埋藏在其企業文化的最深處:自負的夏普。夏普拒絕向其他業者出手夏普液晶面板,原因是夏普液晶面板是最好的液晶面板。這一過程中,只有過很好的特例:例如國內的新科曾經拿到少量夏普面板。當新科在國內宣傳這件事情的時候,夏普卻百般“含混”此事。

而在三星七代線面板和三星索尼合資的8代線液晶面板的沖擊之下,2008年夏普失掉了全球液晶彩電市場的冠軍寶座。這個時候“夏普液晶不在為王又如何”的討論開始在業界興起。這一年,夏普向業界展示了只有2毫米厚的液晶面板,并向OLED陣營以及其它技術門類表示:液晶之后還是液晶。

秉承不合作路線的夏普,在2010年終于被十代線的巨額投資和產能壓力壓垮,向索尼拋出了橄欖枝。而與三星一直合作不甚愉快的索尼也在尋求第二個合作面板供應線路,而這的聯姻似乎成為了業界的佳話——只不過在索尼業績壓力下,此時的索尼已經心有余而力不足。

“不合作”是日系巨頭的自負,不真心合作也是一種自負。

日立、松下、東芝,合資建造了一條IPS技術的液晶面板六代線。對于液晶面板產業,六代線不是什么大投資、大手筆。三者的合作,理論山應該進一步深入。但是,事與愿違。09年之前的松下,一直致力于成為等離子之王,而日立等老子就是其最主要的競爭對手之一。尤其是在2006-2007年,日立持續在42寸高清等離子技術上陷入“隔行掃描”的被動路線的時候,松下認為機會已經來臨。三大巨頭中擁有二心的不僅是松下,東芝一方面在合資之中占比較小,不舍得投資,另一方面則在SED顯示技術上絞盡腦汁——只不過,后來的事實證明,東芝走了一條錯誤的路線。

松下等離子為王:2008年,松下隨著更大的等離子面板差能的獲得,終于成就了這一夢想——但是其主要競爭者,日立已經由于家電業務連年虧損力不從心;三星和LG則轉移重心到了液晶項目上;等離子也就從松下稱王的那一刻開始成為了“孤家寡人”的技術門類。市場認知度逐漸縮小、松下構建的等離子巨大產能和帝國大廈,儼然成為了一種負擔。因此,松下不得不選擇收購其與日立和東芝合資的液晶面板項目,并上馬8代線——開始了技術路線轉型。

不合作,或者合作不真心,已經是日系軍團內部不團結的表現;而內訌則是更為嚴重的“自我毀滅”。

04年到07年,作為液晶和等離子兩大陣營的王者,夏普和松下,就兩大技術以及其產品,誰優誰劣展開了激烈的論戰,甚至不惜在公開的發布會上“產品PK”。這種斗爭方式,嫣然撕破了臉皮,頗具市井味道,讓眾多文明時代的競爭者大跌眼鏡。有失水準的互相攻擊,甚至出言不遜,實實在在的展現出了各大巨頭的高傲自負,同時也將日系軍團的不團結表現的淋漓盡致。

失落

如果說,夏普松下液晶面板和等離子面板之爭,還有技術較量的味道。那么在平板路線圖上的巨大差異選擇,則更能表現日系巨頭的自負。

日系彩電素來以技術和品質著稱,在全球彩電市場是一面高傲的旗幟。就是這種優勢,使得日系巨頭有些瘋狂:平板產業的早期路線圖非常眾多,等離子、液晶只是其中二者。此外還包括佳能和東芝主導的SED、索尼研究的場致發光、三洋專注的OLED、三菱的激光DLP等等。

作為彩電市場的主導者,日系軍團技術實力雄厚,同時在多個技術門類上有所突破和研究無可厚非。問題的關鍵在于2004年開始,液晶和等離子技術已經日漸成熟,而這個時候眾多日系品牌還沒有放棄原有“錯誤”的路線圖,而期望走出一條與眾不同的路。

04年、05年,韓國和臺灣企業已經紛紛明確了等離子液晶兩個可行方向,其中主要精力全部集中在了液晶產品上。日本夏普也已經在液晶技術上做出幾乎是孤注一擲的投資決定。而從這時起,到索尼、東芝完全放棄原有技術路線選擇,居然還有三年之久。這三年是一個關鍵的市場成長期,也是平板顯示利潤率最高的時期。就是這一時期索尼、東芝卻失去了與機遇和時間。

另一個日系技術為王思路的代表是三洋。這家已經在2010年正式消失的企業,是最早跨越了液晶和等離子壓住OLED研究的企業之一。2005年前,三洋在oled技術上的專利擁有數量位列三甲。但是OLED畢竟成熟的太慢。面對快速成熟的液晶三洋失去了機會,也失去了自己。

誠然,從顯示效果上看,液晶是無法超越佳能和東芝主導的SED、索尼研究的場致發光、三洋專注的OLED、以及松下的PDP等離子產品的。正式這種效果“落差”的因素,使得一向技術、品質為王的日系軍團錯誤的評估了市場方向,忽略了LCD液晶在產業化、快速成本降低的控制等方面的巨大市場優勢。

“被神話中的理想效果和技術體驗迷失了眼”——這是日系軍團犯下的錯誤之一。這個錯誤使自己失去機會,卻把市場的機遇拱手交給了別人。

面板的本質

在日系彩電軍團紛紛上演“神仙”競技的時候,韓國和臺灣面板產業、大陸彩電品牌企業卻迅速向日系彩電巨頭的縱深發動了攻擊。在這場攻擊中,攻擊者并不強橫,也不驍勇善戰,但是日系強者們的“毀滅”卻不能避免。因為,他們最終迷失的是面板的本質!

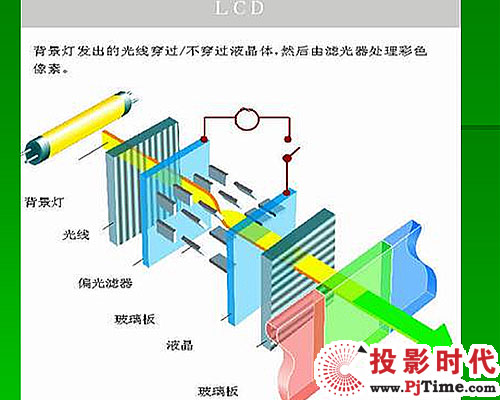

在平板顯示時代,面板占據整機成本的75%以上:如果這臺產品僅僅是DIV接口的顯示設備,而沒有其他功能,面板則占據整機成本接近9成。因此,要贏得平板顯示時代,就必須贏得面板,這一關鍵產業鏈。而如入輸掉了平板顯示,那么必然要先輸掉面板。

日系軍團的索尼、東芝、三洋等在面板領域選擇了錯誤的路線,失去了液晶和等離子的機會。日立則由于持續的虧損,沒有實力在面板領域“發威”。但是,夏普和松下卻一直執著于面板,并在液晶和等離子面板技術上非常成功,他們有事如何輸掉“面板”的呢!答案很簡單,那就是夏普和松下沒有搞清楚“平板面板”產業的本質。同時,這些日系企業也還沒有搞清另兩大業務,也是2011年巨虧的業務太陽能和半導體芯片的行業本質。

以平板彩電的核心面板產業為例(半導體和太陽能具有共通特點),這是一個投資巨大、產出巨大的產業:一條八代線的投資高達240-280億人民幣,以2011年全球彩電銷量計算,全球則只需25條這樣的生產線。目前全球擁有夏普、松下、三星、LG、友達、奇美、華映、中電熊貓、京東方、昆山騰龍光電和華星光電等企業擁有這種生產線或者擁有建造這等生產線的技術。同時,如果強調規模制造的優勢、和周邊產業配套的經濟需求,一個基地需要3條以上的8代面板線。

投資大、產能大,這是以液晶面板業為例的,包括半導體芯片和太陽能項目的共通特點:此外這些項目還具有另一個特點——制備出一流的產品的技術門檻并不是“想象”中的那么高。

首先,液晶面板高世代線于低世代線的本質差別只是規模不同,而不涉及到技術方面的核心問題,全球如果計算擁有小尺寸線建設能力的企業,能夠在技術上勝任液晶面板制備的企業數目達到20家左右。

第二,液晶面板、半導體芯片、太陽能,這些導致日系巨頭大虧的產業,都是“經過了很多年技術儲備”的項目:每一個項目至少有35年的技術開發史,甚至更久。這也是這些技術為什么誕生于美國、歐洲,卻能在亞洲也發揚光大的原因。長期處于研發階段,和已經相當長的實際使用期(液晶自東芝應用到筆記本電腦上大規模使用已經29年的歷史),使得其基本技術已經廣泛被業內熟悉,不同企業的技術差異不足以阻止生產出合格的優質產品。

第三,這些產業的最核心的技術,往往掌握在歐美企業手中,日韓和臺灣企業擁有的多數是制備過程的技術、提升品質的技術。最核心技術的持有者傾向于想更多的“用戶”授權這些最核心的專利的使用。

第四,液晶面板等產業是一個標準化產出的行業:也就是強調,不同企業的產品、在品質性能上差異不大,不同技術難以形成本質性的功能差異,利用這些核心部件組裝的終端整機產品也會由于這些產品自身的品質標準化,而變得“差異很小”。這也是,在半導體、平板電視市場上,日系巨頭以往的品質口碑不在“靈光”的根本原因之一。

因此,對于液晶面板這樣的產業的本質,必須擁有以下三個方面的認識:第一,大投資;第二高產能;第三雖然是高技術產業,但卻不是技術壟斷、技術壁壘廣泛存在的產業,產業內玩家的技術水平高低只差局限在一個層次內。

這三點特色與日系巨頭的一系列做法形成了鮮明的對比:大投資,要求巨頭聯合投資,但是日系企業習慣于各行其是,甚至相互競爭;大產能,要求日系企業本著開放的心態做上游產業鏈,和更多的終端企業合作分享,但是日系的做法是夏普、松下謀求獨自稱王;產業產出產品的標準化和技術差異弱化,要求日系企業放棄“高高在上”的姿態,大力拓展廉價的平民市場,但是日系巨頭卻很不情愿這么做——即便夏普這么做了,也是采用“臺灣屏”,而不愿以承認自身制造業已經失去絕對的技術差,只保持有限相對優勢的現實!

因此,日系企業的虧損是不可避免,敢不敢上金融危機、有沒有自然災害,只不過是一個巧合而已!

大佬的覺醒和崛起

進入2012年,以索尼、松下、夏普三大黑電巨頭為主導的日系企業,面對巨額的虧損不得不做出重大的管理層調整:但是,單單是換幾個領導,恐怕解決不了日系家電巨頭的問題。正如索尼集團社長霍華德在發布公司高層變動消息時指出的那樣:“即使有過錯誤,也不只是索尼。日本的(整個)家電產業都有問題。” 他表示,“日本社會全體都有有必采取對策。”

對于一個以營利為目的的企業,沒有任何湯藥比“巨額虧損”來的更為猛烈。這一季湯藥,必然使得日系巨頭更好的反思自己的策略:原來技術上精耕細作、產品工藝上認真打磨,就可以以所謂的“品質”贏得市場的歷史已經一去不復返:看看世界市值最高的蘋果公司,他沒有一間工廠,韓國、臺灣和中國大陸地區的企業則提供了蘋果公司號稱全球最好的產品,甚至這些產品還擁有越南、印度等地的勞動價值。

IT性的產品,在技術標準上的空前一致化使得終端“技術”神話,已經被“軟件的應用體驗”、“內容的應用體驗”替代。這是蘋果的成功因素,但是卻不是日系巨頭虧損的唯一因素:雖然在這場變革中,日系巨頭是慢了半拍——因為,即便是制造標準化了,硬件技術差異弱化了,制造的價值也不會消失。

問題在于,這個時候像液晶面板、半導體,這樣的制造產業在巨大投資、巨大產能和標準化產出的不可變規律下的經營原則必然不同于,以往精工細作出精品的日系家電模式。

對于彩電產業,面板比不僅要被看做是一種中間件:很值錢的中間零部件,還應該被看做是一種資源(“制造能力”這種可再生社會資源)與社會基礎設施的多種屬性的共通存在。

強調面板業是一項資源,是指即便面板本身產能過剩、虧損,但是也不應該輕易放棄。因為作為這個產業的技術和資金最密集的環節,面板制造的穩定,決定了整個產業的穩定,決定了終端市場的波動和盈利能力。強調面板產業是一種社會基礎設施,是強調以其為中心形成的顯示產業集群效應、對經濟的拉動、對就業的解決、對消費市場穩定性的影響等巨大的宏觀經濟效益。

以夏普的液晶面板工廠為例,這不僅僅是一個企業用來賺錢的生產線,也是消費者穩定消費影像產品的基礎,就類似于機場、碼頭或者鐵路,也類似于煉油廠、大型乙烯制備廠等等。不可以簡單的認為夏普完全自主投資建設了一個液晶面板廠,那就是夏普的私人財產。一定要意識到,這個面板企業對日本整個彩電業、家電業、電子業,乃至整個日本經濟、甚至是全球彩電、顯示產業和經濟的可能性作用——因為他投資太大、產能也太大。

在這一方面,各國政府其實已經意識到了。例如在韓國、臺灣或者中國大陸地區,對這種項目建設都有嚴格的規劃和審批流程;國家也會用專項的資金和政策來引導扶持這些產業的發展。

但是,在液晶、等離子面板,甚至半導體芯片、太陽能產品上,日本由于早期的領先性和財大氣粗,使得日本企業忽視了這些項目的社會屬性,進而關注與個體企業的盈利屬性,從而在產業的規劃、發展和經營策略上不得章法,成為今天行業性虧損的深層次產業原因。

“壓力是革命爆發的導火索”。昔日號稱面板絕不外供,制造一些低端電視也還要特備采購臺灣面板的夏普已經選擇賣給全球最大的代工企業鴻海一些股份:條件是,鴻海收購夏普一般的液晶面板產品。松下則也在考慮其液晶和等離子面板廠的出路,或者出售、合作,或者被迫減產裁撤。而在終端上,日系巨頭則加大了代工產品的比例,直到最終有望上升到75%以上的比例,來規避國內的高匯率和高薪酬成本。

不過日系巨頭的這些做法已經有些晚了,全球顯示產業在2012年就已開始從液晶時代向OLED時代轉折。這一轉折韓國企業已經搶到了第一桶金。雖然日本企業如果能夠像處理半導體業務那樣成立合資公司,本著基礎產業的社會公益性原則,整合國內面板產業和技術力量,形成一個或者兩個巨頭,日系企業也并沒有注定在OLED面板上失去翻身的機會。例如,松下、佳能和日立擬建立合資公司共同發展OLED產業。

日系家電巨虧問題的解決,不在于是否會迎來“崛起”、或者還有沒有崛起的機會,而在于討論再次“崛起”之前是否會真正的“覺醒”。面對投資大、產能大、技術產品標準化的產業,充分照顧這樣的產業的社會公益性,照顧其社會資源和社會基礎設施的屬性,在全球范圍內,做對產業、同行和消費者負責的企業,才是日系巨頭在這一輪的衰退和虧損中真正能夠贏得轉機的關鍵點!

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime