每當我問身邊的朋友有沒有考慮去買一臺3D電視看3D電影時,得到的答案幾乎都是“買那電視干啥,又貴而且還只能看3D。”從日本第三方調研機構近期發回的抽查數據顯示,超過70%的日本消費者認為,3D電視就是專門用來看3D節目或3D影片。這種看法同樣存在于3D剛剛興起的中國市場,而且其比例有增無減。

很多消費者都顧慮:買了3D電視那平時看2D節目怎么辦?

我們認為概念上的誤區是最要命的,就目前對外銷售的3D電視所采用的時分法立體顯示技術(即通過紅外信號收發器+快門眼鏡實現3D畫面)來看,3D只是3D電視具備的一個重要功能,這個功能可以自行開啟與關閉,也就是說當您想要看3D電影或3D節目的時候開啟3D功能便可享受3D視覺(部分品牌的3D電視能自動識別3D信號進行切換),當您覺得有些節目沒有必要看3D畫面時亦可以切換至現在屏幕所看到的普通2D畫面。

快門式眼鏡的優勢在于每眼接收到的圖像都是完整的全高清圖像

回頭想想,產生這種現象的主要原因在于電視廠商宣傳的信息過于簡單,往往只提及3D電視而不說明3D只是一種功能,另一方的原因可能在于老百姓對電器產品的認知程度普遍不高。就像買微波爐一樣,營業員介紹這個牌子的這個型號有XXXX功能,這是最先進的微波技術,其他品牌都沒有的,結果消費者兜了一圈確實沒發現哪家有類似的功能,于是就決定購買,結果回到家中一用才發現根本沒有想象中那么好用,而且小問題不少,所以我們國內消費者在購買電器時多數比較盲目,這才會讓很多廠商不務正業,天天不搞技術研發就想著如何到處投廣告,家電廠商就有很多這樣的,故個人認為廣告越多的牌子未必都能生產好東西。

我們經常可以看到一些人氣比較旺的電視論壇里,隔三差五會有因為沖動買了3D電視的朋友發帖求助,明明都按照正確的方式連接卻無法享受3D效果。我們知道,正常情況下電視主要有3種用途,1.收看節目、2.播放Blu-ray碟片、3.連接 PC或游戲設備。要讓這3種用途都能實現3D效果并不難。

3D電視買回家沒法看3D

即將推出3D節目的國外頻道

先解決收看3D節目的問題,電視臺需要先用專業3D攝像設備進行拍攝,其次電視臺要配備整套3D制作及傳輸設備并保證其傳輸帶寬夠大,且保證3D圖像質量在可接受的范圍之內。最后,用戶終端需要重新更換新的機頂盒,萬事俱備之后電視節目調到播放3D節目的頻道,再帶上3D眼鏡,長按開啟3D按鈕便可享受3D節目。

3D專用攝像機

高品質Blu-ray節目需要傳輸帶寬對于有線電視來講還需努力

再解決如何享受3D藍光影片,這一愿望的實現需要您不單單購買3D電視和3D眼鏡,同時需要購買另兩樣東西:3D藍光播放機和3D藍光碟片。不少人會有那么點上當受騙的感覺,可是如今許多外資品牌都將這4樣3D藍光必備的設備打包出售,而且價格比單獨購買省下將近3000-4000元。原本就在家中使用功放并且已習慣使用HDMI連接功放進行音視頻解碼的朋友,需要注意3D藍光播放機上是否有兩個HDMI輸出端子,這一設置是為了避免HDMI線材通過功放之后3D電視無法識別3D信號的問題出現。關于線材是否需要使用HDMI 1.4版本,個人認為目前來講沒有必要,因為目前所有3D藍光播放機在播放3D時均是按24p模式播放的,這樣對帶寬要求大大降低(如果不明白可以點《掌握帶寬計算公式識別虛標功能與參數》了解),甚至HDMI 1.1都可以完成3D視頻傳輸。那什么時候應該配備HDMI 1.4呢,由于HDMI 1.4主要是針對QFHD(4K×2K)的標準以及3D傳輸的標準制定,這些制定主要是用在未來QFHD節目和3D廣播電視節目中,所以將來如果您要收看3D節目或玩最新的3D游戲機的話,可能需要換一根HDMI 1.4版本的線材來支持Side by Side或者Top-and-Bottom等8種的3D節目播送格式。

Side by Side并列顯示

Top-and-Bottom上下顯示

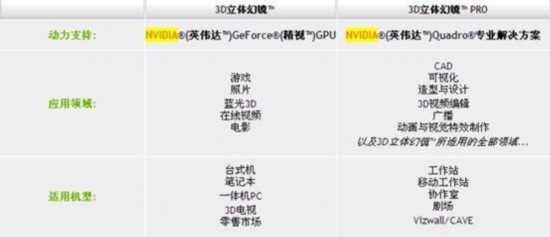

最后解決如何連接3D筆記本及3D PC設備,曾經有網友問,新買的筆記本和電腦支持nvidia 3D,連接3D電視后是否可以有3D效果,我想NVidia官網的3D立體幻境的支持表格會給到您滿意的答案。同樣用HDMI相連就能享受nvidia呈現的各種3D游戲。

之前說到,想看3D藍光影片就需要整套3D家庭影院的設備(3D電視+3D眼鏡+3D藍光播放機+3D藍光碟片)支持,那我們是不是可以認為3D效果的好壞就要看整體設備性能怎么樣,對于這個看法我個人并完全不贊同,理由是現在外資品牌的新品3D藍光播放機其處理芯片其基礎性能幾乎相同。另一方面,雖然外資品牌都有各自的3D電視,但其配備的快門式3D眼鏡卻不盡相同,而且戴上后的效果參差不齊,高品質的3D眼鏡很少被50Hz的家用燈泡影響,好的3D眼鏡偏色少、透光度高,佩戴更舒適,但這些都只代表了在3D視覺的享受過程中是否舒適,順暢,并不具備影響3D效果好壞的能力。

所以,在排除前兩者的可能之后,作為顯示終端的3D電視承擔起了3D效果好壞的大任。既然是3D電視,那么是否有什么關鍵性的因素可以讓我們判斷它3D顯示優劣?答案是:有。根據日本3D產業相關研究結果來看,在相同客觀條件下,決定3D顯示效果好壞的關鍵因素在于“單幅畫面完整再現所需要的響應時間”,在這一點上,主動式發光的等離子明顯要優于被動式發光的液晶,所以在我們之前對兩者測試的過程中深刻感受到3D等離子所展現的3D畫面,更立體,更清晰,更具臨場感和縱深感,而且開啟96Hz之后幾乎沒有Crosstalk,這一切都是因為快速響應使得3D等離子可以在超短的時間內完成左右幀每一幅均以1920×1080的全高清分辨率快速再現,當然平板電視的縱深感的優劣也取決于電視機在色彩表現方面的層次感,不論對于2D還是3D電視,色彩表現力優秀的產品,其畫面景深感也更強。反之,如果一臺平板電視的畫面看起來很平面化,那么我們也可以推斷它的色彩表現能力不會很好。

當然,以上所說的只是在欣賞藍光碟片時好壞主要取決于3D電視,未來中國也將逐漸加強3D廣播節目內容,屆時決定3D效果的因素除了3D電視本身之外,可能更看重的是3D節目源,包括了拍攝質量,后期制作時視頻工程師對于3D畫面的修正,比如:3D圖像縱深感的校準,色彩和亮度的統一等等。不過個人覺得這還離我們有一定的距離,畢竟2010年國內才剛開始在重點城市普及數字信號傳播。離3D成熟還有一段艱苦的歷程。

每次在論壇里看到XXX等離子與XXX液晶效果對比的帖子都難免不了一場口水戰,而且戰斗到后來往往都是各自拿對方的缺點作為攻擊手段互相嘲諷。其中等離子功耗高就是一大殺手锏,當然這的確是一個不爭的事實。

然而,這一事實擺在3D電視上卻又是另一回事。為何?這得從3D顯示原理與3D電視成像原理兩方面來講。首先,在誤區一中曾提到,目前的3D顯示是基于時分法立體顯示,要完成這種立體顯示需要電視能夠保證120Hz(左眼幀60Hz+右眼幀60Hz)以上的畫面刷新率,也就是說要求3D電視的畫面刷新率是原先60Hz的一倍,而功耗的區別就在這里。

對于等離子來講如果要實現完美的3D畫面,最關鍵的問題是畫面再現速度,1/120秒鐘每一幅每一幀要精確再現才可以形成完美3D電視,那么等離子方面是如何實現再現速度的加快?是通過提高發光效率減少氟化鎂的發光量來加快速度,這是等離子的原理因為它是自發光的,而液晶不論是LED也好還是LCD也好都是靠背光提供光源,如果LCD為了加快它的反應速度的話,勢必它的發光量要增加的(解釋一下:其實很簡單,液晶原來1秒鐘內通過60次開關背光源來完成60幅畫面的刷新,現在為了滿足3D畫面左右幀的輸出需要顯示120幅畫面,就等于要增加一倍的電量去控制背光燈的亮滅來達到120HZ的效果),因此它的發光量越來越高,功耗越來越大,而等離子是性能越來越高,功耗越來越低,所以現在日本國內賣的同樣尺寸的3D全高清電視,等離子和LED的耗電量是相差不多的。

等離子與液晶特性決定他們在3D時代將互換角色,雖然個人認為即便是功耗高,一年多出幾百元的電費,與獲得更真實的3D視覺相比,這種得失比對于買得起3D等離子電視的消費者來講,應該還是可以接受的。

3D電視推出以來,片源一直是困擾3D電視銷量的根本因素,所以為了解決這一問題,外資電視品牌紛紛搶先推出了帶有2D->3D功能的3D電視,也就是說我們可以用2D的藍光碟片享受到3D的效果。我想對于95%的人來講,這一概念無非具有很大吸引力,畢竟它從理念上解決了目前3D片源比較少的根本問題。

可有時我們對這種聽起來非常具有誘惑力的東西不能抱太大的期望,因為結果往往事與愿違。2D->3D是通過計算出來的立體畫面,而有一點我們必須了解,目前市面上的3D電視,其3D顯示原理都是基于人的雙眼特質開發出來的,也就是說真正的3D影片要用專業3D攝像機用并列式或分光式的兩個鏡頭模仿人的左右眼來分別記錄兩個眼睛所看到的不同角度的景象,并將其通過幀順序或場順序等方式結合一起,從而展現出來。

所以真正的3D影片是基于人眼的各種特質來還原3D場景的,而2D轉3D其實違背了人眼立體成像的原理,并且目前電視機自帶的轉制功能還無法再現良好的3D效果,所以消費者切勿迷信帶有2D轉3D功能的3D電視。

說到這里,我們可以反過來想想,如果電視自帶的2D轉3D效果真的能有我們想象中那么好,那電視臺還花幾百萬,幾千萬去買成套的3D專業設備干嘛,如果電視自帶2D轉3D效果真的能有我們想象的那么好,那么喬治-盧卡斯(星球大戰導演)為何準備將每一部《星球大戰》都花整整1年時間完成2D到3D的轉制……

3D的興起除了產業鏈的完備之外,一定離不開電影強力推動,還是得用那句老話來形容:如果沒有《阿凡達》,或許很多人至今都無法理解“身在影院,魂在片中”的感覺。因為過去的電影不論再怎么精彩,觀看者都很清楚的知道,自己正在看別人拍攝的電影,而3D電影卻不同,看了15分鐘后,它能讓您感覺自己就在電影的現場,隨著影片的情節做出各種生活中的正常條件反射,比如:發出各種聲音,來緩解視覺的沖擊,所以用“身臨其境”形容毫不為過,再加上IMAX這種在成倍提高清晰度的同時將圖像最大化的影院終端解決方案介入之后,3D電影的效果達到了令人稱奇的境地。

那么目前家用3D電視效果真的無法戰勝IMAX的效果嗎?我想從目前來看確實如此,因為IMAX 3D能展現超高清晰度以及色彩鮮明度的圖像,不過很多時候我們都因為IMAX的強大而忽略影院存在的問題——觀看位置。家中有私人影院的朋友都知道不論家庭影院如何設計都存在一個“皇帝位”,即最佳欣賞位置,這一區域在電影院中也有,而往往我們買到的票子不是靠前靠后,就是太偏,好的座位不知何時就被暗箱過或早已抬至天價。

但如果我們撇開IMAX談論普通3D影院的效果,那我倒覺得3D電視還是有不少優勢的,首先普通影院3D投影均采用偏振立體顯示方式,這種偏振光的方法缺點在于,左右眼看到的圖像垂直分辨率都只有原始圖像的50%,在沒有IMAX成倍的精細度畫質下,50%垂直分辨率的喪失對3D畫質的影響較大,而采用時分立體顯示的3D電視不會有分辨率減半的問題,其次普通3D影院的投影設備包括幕布在內,其還原亮度,對比度的效果不一定有個人家庭影院出色,而且最關鍵是音響效果未必能有個人家庭影院好,再有普通3D影院同樣存在位置問題,最后未來電視臺播放的3D節目不太可能天天跑到電影院去看吧。綜上所述,個人認為,3D電視尤指目前的3D等離子其效果在一定程度上好于普通3D影院。

其實這個命題從理論上來講是絕對正確的,因為如果按類別,立體顯示正常情況下應該分為兩種:非全息立體顯示與全息立體顯示,而全息立體顯示目前來看是立體顯示的終極顯示方式,而不論是何種光學原理的全息立體顯示技術都屬于裸眼3D的范疇。但問題是,帶有全息技術電視普及還離我們很遠很遠,遠到未必能在有生之年見到。即便是非全息的裸眼3D技術也還有不少問題有待解決。

因為裸眼技術要克服無法大尺寸化、視角窄、3D無法切換2D等問題還需要一段時間、而以佩戴輔助設備(眼鏡)的方式獲得3D影像的解決方式很有可能將持續好幾年甚至十幾年。畢竟在這種方式下,許多經營者的基礎設備無需全套更換(當然這也符合3D剛剛興起時每個廠商都不愿過多投入的心態)。環顧所有與3D相關聯的產業,幾乎清一色都是采用輔助設備的解決方案實現3D,所以對于一些有遠見的朋友,一直抱著裸眼3D才是王道,戴眼鏡的我們不要這種思維的網友,我想時間會證明一切。

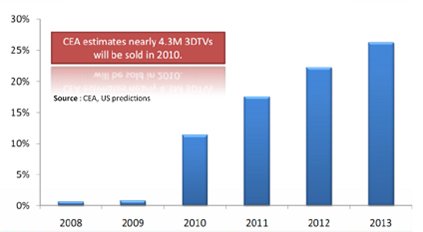

預計3D電視2011,2012,2013的銷量

3D效果雖然出色,不過畢竟目前的3D技術還不夠做到完美無缺,不少網友都反應在觀看《阿凡達》時,常常會感到眼睛酸痛,流淚,時不時需要摘下眼鏡休息片刻,尤其是坐在比較邊緣位置的觀眾,這種現象更明顯。

近期,美國一家顯示技術顧問公司Northern Lights的創辦人Aris Silzars表示:“如果攝影師僅以動畫方式來制作3D視頻,那就不會有問題;因為大腦并不會對卡通畫面產生預期差距。” 另一方面主持3D視頻造成眼睛疲勞研究的加州大學柏克萊分校教授Martin Banks表示,“我們唯一有數據根據的就是所謂的視覺輻輳-調節沖突,我們的實驗室已經證實在某些情況下,這種沖突會導致疲勞、不舒服、眼睛緊張以及頭痛等癥狀”, 當觀看者直視鄰近的事物或場景,它們的視覺焦點會集中;而當他們凝視遠方,其視覺焦點就會散開,也就是光學術語說的輻輳。而讓眼睛肌肉聚焦,好集中關注某種東西,就叫做調節。那如何來調節3D一是觀看者應該坐在距離3D電視屏幕非常遠的地方,就像在電影院那樣;因為距離屏幕越遠,聚合與調節視覺的距離差異也會越小。第二個建議是,讓所有3D場景都是在屏幕前方呈現的方式來拍攝立體影片,如此,透過將輻輳-調節差異最小化,造成大多數觀看者疲勞或產生其他癥候群的可能性也會大減。

在IMAX上觀看3D電影至少有一點是比較好的——亮度高。這卻是3D電視所面臨的另一大問題,如何在佩戴3D眼鏡后使其亮度維持在一個較高的水平。根據我們了解到的情況來看,假設一臺普通的3D電視在顯示2D的時候亮度約為500nits,而在3D顯示時會降低到原先的1/20,產生這種現象的原因在于,配戴眼鏡和3D顯示本身,首先3D眼鏡目前公布透射率數據為33%,同時3D眼鏡為左右眼單眼觀看圖像,所以其體感亮度為原先雙眼觀看圖像的50%,再加上3D電視在顯示左右幀圖像時亮度就為降低為原先的25%,那么3者疊加之后,總體亮度下降為原先的1/24,對于人眼來講,這個數值下的觀賞亮度是偏低的。

由此可見,目前3D健康問題還是集中在視力方面,并且針對原本已佩戴眼鏡的用戶,3D眼鏡的設計還有待進一步的改良。如需了解更多3D資訊,解答3D疑問,請進入3D達人會討論。

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime